その77 適応障害とは

メンタル不調をきっかけとして会社を長期に(30日以上)休む際「適応障害」と記された診

断書が発行されることがあります。一方で「うつ病」と診断される場合もあります。これ

らの違いはなんでしょうか?

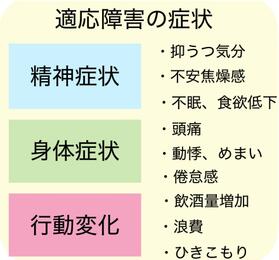

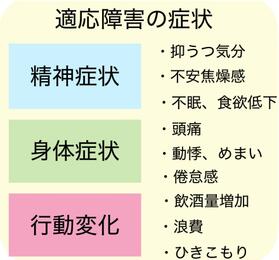

適応障害(adjustment disorder)は、明らかなストレス要因から3ヶ月以内に発症し、症状は図

に示したように精神、身体症状および行動変化です。など、ストレス要因の解消または適応

で6ヶ月以内に軽快。発症は「ライフイベント(就職、結婚、進学、転勤、離婚、退職など)」に

関連しており、20代から40代での発症が目立ちます。小児~思春期にも比較的多く、学校不適応

や家庭環境の変化が引き金になります。薬物療法は補助的なもので、心理教育(専門家との対話)

が有用です。診断書には「うつ状態」と記されることがあります。

一方うつ病(depression)では、明らかなストレス要因を認めずに発症し、上記の症状は同

じですが、より重度で希死念慮を伴う場合があり、終日横になるなど日常生活に支障をき

たします。症状は長期化することが多く、世界的に一貫して、女性が男性の約2倍の有病

率を示します(自殺数は男性が女性の2倍)。治療には適切な薬物が必須です。

ストレスが著しく強い場合は、ほとんどの人に抑うつ気分や不安などの症状(PTSD)

を生じますが、ストレスが強くない場合、症状を認める場合とそうでない場合がありま

す。それを個体要因(適応能力)といいます。職場環境のストレスで3ヶ月療養し、復職後に

部署移動をしたにもかかわらず、1ヶ月以内に不調をきたす場合があります。一方で、職

場環境のストレスで1年間療養後、同じ職場環境に戻ったにもかかわらず、その後問題な

く勤務できる場合もあります。前者は個体要因の改善が不十分の場合が多いです。

今回の健康一口メモでは、私がこれまでに経験してきた適応障害を振り返って、個体要因

を6つに分類してみました。多い順に示します。

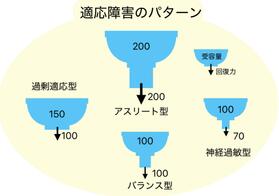

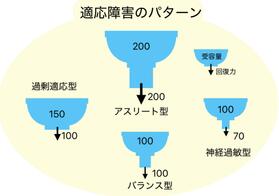

1) 過剰適応型 2) アスリート型 3) 神経過敏型 4) 不安定型 5) 自閉型 6) バランス型

ストレス量を水量、ストレス受容力をお椀の大きさ、回復能力を排水管の太さで表します。

6)のバランス型では、性格特性は中庸で、思考や行動の偏りがない人です。受容能は100、

回復力を100とします。このような人でも、性格特性の強い(性悪者)上長の元で一定期間

働いていると、不調に陥ります。が、異動によりすぐに回復します。

1)過剰適応型は、40代50代の女性に多く、気遣いするあまりに多くの案件を抱え込んで

しまい、自責の念が強くあれこれ考えて、不眠や食欲意欲低下を招きます。図のように受

容量は大きいのですが、疲労回復に時間がかかるため不調をきたします。できないことを

断り自分を褒める(受け入れる)姿勢が大切です。

2)アスリート型は受容量、回復能力は共に大変大きいのですが、疲労蓄積によって回復能力

が低下すると不調を来します。不調を来しても無理して働き続け、受診したり休んだりし

ないのが特徴です。ある朝、突然体が重くて出勤困難となります。できると思っても、体

を休めるためにあえてやらない選択が必要です。

3)神経過敏型は、自分の言動や体の調子について不安に感じ、頭が休まらなくなり疲れ

が抜けなくなります。不調のため、内科、耳鼻科、婦人科などいろいろな病院に相談しま

すが、異常を認めず精神科受診を勧められます。不安の余り物事を悪く考えてしまうの

で、環境を変えるたびに様々な問題に直面します。不安を無理に取り除こうとせずに「ま

あいいか」と受容して、生活するトレーニング(森田療法)が有効です。

4)不安定型は、その日によって受容量と回復能力が大きく変化するのが特徴です。20代

の男女に多く見られます。調子の波があること意識して毎日の生活リズムを規則正しく(特

に休日に寝溜めをしない、スマホから離れる)し、毎日の生活を整えることからはじめま

す。毎日好きなことをコツコツやるのもいいと思います。

5)自閉型は他人に興味を持たずに自分の世界に閉じこもるタイプです。興味のあること

には莫大な受容量を示しますが、興味ないことに対することに関しては、受容力ゼロで

す。自分で困ることはありませんが、周囲の人が困るので、医療につながることがありま

す。興味があることを伸ばすと同時に、コミュニケーションのパターンを身につけるとい

いでしょう。

自分がどの型に当てはまるか考え、その対処法を意識することで、環境変化に早く順応で

きるようになります。

ちなみに私は、アスリート型と自覚していますので、何事もほどほどにを心がけていま

す。

以上です。

断書が発行されることがあります。一方で「うつ病」と診断される場合もあります。これ

らの違いはなんでしょうか?

適応障害(adjustment disorder)は、明らかなストレス要因から3ヶ月以内に発症し、症状は図

に示したように精神、身体症状および行動変化です。など、ストレス要因の解消または適応

で6ヶ月以内に軽快。発症は「ライフイベント(就職、結婚、進学、転勤、離婚、退職など)」に

関連しており、20代から40代での発症が目立ちます。小児~思春期にも比較的多く、学校不適応

や家庭環境の変化が引き金になります。薬物療法は補助的なもので、心理教育(専門家との対話)

が有用です。診断書には「うつ状態」と記されることがあります。

一方うつ病(depression)では、明らかなストレス要因を認めずに発症し、上記の症状は同

じですが、より重度で希死念慮を伴う場合があり、終日横になるなど日常生活に支障をき

たします。症状は長期化することが多く、世界的に一貫して、女性が男性の約2倍の有病

率を示します(自殺数は男性が女性の2倍)。治療には適切な薬物が必須です。

ストレスが著しく強い場合は、ほとんどの人に抑うつ気分や不安などの症状(PTSD)

を生じますが、ストレスが強くない場合、症状を認める場合とそうでない場合がありま

す。それを個体要因(適応能力)といいます。職場環境のストレスで3ヶ月療養し、復職後に

部署移動をしたにもかかわらず、1ヶ月以内に不調をきたす場合があります。一方で、職

場環境のストレスで1年間療養後、同じ職場環境に戻ったにもかかわらず、その後問題な

く勤務できる場合もあります。前者は個体要因の改善が不十分の場合が多いです。

今回の健康一口メモでは、私がこれまでに経験してきた適応障害を振り返って、個体要因

を6つに分類してみました。多い順に示します。

1) 過剰適応型 2) アスリート型 3) 神経過敏型 4) 不安定型 5) 自閉型 6) バランス型

ストレス量を水量、ストレス受容力をお椀の大きさ、回復能力を排水管の太さで表します。

6)のバランス型では、性格特性は中庸で、思考や行動の偏りがない人です。受容能は100、

回復力を100とします。このような人でも、性格特性の強い(性悪者)上長の元で一定期間

働いていると、不調に陥ります。が、異動によりすぐに回復します。

1)過剰適応型は、40代50代の女性に多く、気遣いするあまりに多くの案件を抱え込んで

しまい、自責の念が強くあれこれ考えて、不眠や食欲意欲低下を招きます。図のように受

容量は大きいのですが、疲労回復に時間がかかるため不調をきたします。できないことを

断り自分を褒める(受け入れる)姿勢が大切です。

2)アスリート型は受容量、回復能力は共に大変大きいのですが、疲労蓄積によって回復能力

が低下すると不調を来します。不調を来しても無理して働き続け、受診したり休んだりし

ないのが特徴です。ある朝、突然体が重くて出勤困難となります。できると思っても、体

を休めるためにあえてやらない選択が必要です。

3)神経過敏型は、自分の言動や体の調子について不安に感じ、頭が休まらなくなり疲れ

が抜けなくなります。不調のため、内科、耳鼻科、婦人科などいろいろな病院に相談しま

すが、異常を認めず精神科受診を勧められます。不安の余り物事を悪く考えてしまうの

で、環境を変えるたびに様々な問題に直面します。不安を無理に取り除こうとせずに「ま

あいいか」と受容して、生活するトレーニング(森田療法)が有効です。

4)不安定型は、その日によって受容量と回復能力が大きく変化するのが特徴です。20代

の男女に多く見られます。調子の波があること意識して毎日の生活リズムを規則正しく(特

に休日に寝溜めをしない、スマホから離れる)し、毎日の生活を整えることからはじめま

す。毎日好きなことをコツコツやるのもいいと思います。

5)自閉型は他人に興味を持たずに自分の世界に閉じこもるタイプです。興味のあること

には莫大な受容量を示しますが、興味ないことに対することに関しては、受容力ゼロで

す。自分で困ることはありませんが、周囲の人が困るので、医療につながることがありま

す。興味があることを伸ばすと同時に、コミュニケーションのパターンを身につけるとい

いでしょう。

自分がどの型に当てはまるか考え、その対処法を意識することで、環境変化に早く順応で

きるようになります。

ちなみに私は、アスリート型と自覚していますので、何事もほどほどにを心がけていま

す。

以上です。