その81 低温やけどにご注意を

明けましておめでとうございます。

寒さも厳しくなり、1月2日には東京でも初雪が観測されました。平年より2週間ほど遅い

とのことですが、朝夜の寒さが身にしみる季節です。

先日クリニックを受診した患者さんが、貼るカイロをお尻に貼って寝たところ、翌日その

部分に500円玉ほどの跡が残ってしまったとのことです。カイロの注意書きにも直接肌に

貼らないよう書かれておりますが、痛みも痒みもなかったので、長時間使用すると低温やけどをきたす場合があります。

低温やけどは長時間に渡って皮膚が刺激を受けるため、通常のやけどよりも深い組織が障害を受けます。最初は赤くなるだけですが、1~2週間すると白くなり、その後黒くなり、

皮下組織が露出します。治るまでに1~2ヶ月かかりますし、患部の壊死(えし: 細胞が破壊

されて機能を失うこと)がおこれば、それを取り除いて植皮する必要があります。

冷え症は、圧倒的に女性に多くみられます。それは男性に比べて筋肉量が少ないため発熱

量が少なく、脂肪組織が多いため血の巡りが悪くなる(瘀血: おけつ)からです。

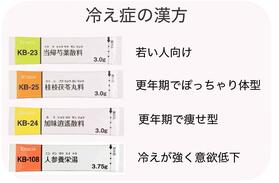

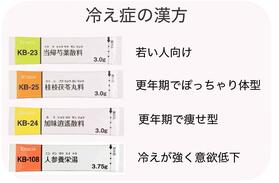

瘀血を改善する漢方は、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん、若い人向け、瘀血+血虚)、

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょいがん、更年期女性でぽっゃりタイプ、瘀血の基本薬)、

加味逍遙散(かみしょうようさん、瘀血+神経質)があります。それでも効果がない場合は、

人参養栄湯(にんじんようえいとう、瘀血+気虚(エネルギーがない、やる気がない))という

最強の漢方があります。これは、免疫力を高め、うつ病状態、高齢者の強弱、がんの

免疫増強などに有効です。

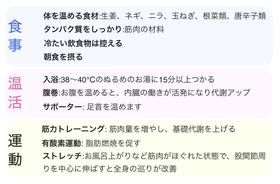

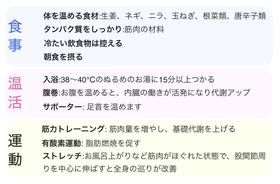

繰り返しになりますが、冷え症の原因は、筋肉が少なく脂肪が多い状態(冷え太り)でおこります。冷え太りを解消するには、食事、温活、運動習慣が大切です。

食事は、生姜、ネギ、ニラ、玉ねぎなど体を温める食材をとるようにします。筋肉の減量になる蛋白質を多めに摂取し、温かい飲み物を飲むようにします。朝食に重きを置き、夕

食は抑えめにします。

温活として、15分以上お風呂に浸かることや腹巻き、足首サポーターなどを使用して、体

を効果的に温めます。

運動は、スクワットや腹筋などの筋トレを行い、有酸素運動で脂肪を燃焼させるようにします。入浴後のストレッチは血の巡りを改善させるために重要です。

1月20日は24節気で大寒(だいかん)、1年で最も寒い時期になります。食事、温活、運動を

心がけて、寒い冬を 乗り越えましょう。そして、貼るカイロや電気あんかによる低温や

けどにご注意ください。

以上です。

寒さも厳しくなり、1月2日には東京でも初雪が観測されました。平年より2週間ほど遅い

とのことですが、朝夜の寒さが身にしみる季節です。

先日クリニックを受診した患者さんが、貼るカイロをお尻に貼って寝たところ、翌日その

部分に500円玉ほどの跡が残ってしまったとのことです。カイロの注意書きにも直接肌に

貼らないよう書かれておりますが、痛みも痒みもなかったので、長時間使用すると低温やけどをきたす場合があります。

低温やけどは長時間に渡って皮膚が刺激を受けるため、通常のやけどよりも深い組織が障害を受けます。最初は赤くなるだけですが、1~2週間すると白くなり、その後黒くなり、

皮下組織が露出します。治るまでに1~2ヶ月かかりますし、患部の壊死(えし: 細胞が破壊

されて機能を失うこと)がおこれば、それを取り除いて植皮する必要があります。

冷え症は、圧倒的に女性に多くみられます。それは男性に比べて筋肉量が少ないため発熱

量が少なく、脂肪組織が多いため血の巡りが悪くなる(瘀血: おけつ)からです。

瘀血を改善する漢方は、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん、若い人向け、瘀血+血虚)、

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょいがん、更年期女性でぽっゃりタイプ、瘀血の基本薬)、

加味逍遙散(かみしょうようさん、瘀血+神経質)があります。それでも効果がない場合は、

人参養栄湯(にんじんようえいとう、瘀血+気虚(エネルギーがない、やる気がない))という

最強の漢方があります。これは、免疫力を高め、うつ病状態、高齢者の強弱、がんの

免疫増強などに有効です。

繰り返しになりますが、冷え症の原因は、筋肉が少なく脂肪が多い状態(冷え太り)でおこります。冷え太りを解消するには、食事、温活、運動習慣が大切です。

食事は、生姜、ネギ、ニラ、玉ねぎなど体を温める食材をとるようにします。筋肉の減量になる蛋白質を多めに摂取し、温かい飲み物を飲むようにします。朝食に重きを置き、夕

食は抑えめにします。

温活として、15分以上お風呂に浸かることや腹巻き、足首サポーターなどを使用して、体

を効果的に温めます。

運動は、スクワットや腹筋などの筋トレを行い、有酸素運動で脂肪を燃焼させるようにします。入浴後のストレッチは血の巡りを改善させるために重要です。

1月20日は24節気で大寒(だいかん)、1年で最も寒い時期になります。食事、温活、運動を

心がけて、寒い冬を 乗り越えましょう。そして、貼るカイロや電気あんかによる低温や

けどにご注意ください。

以上です。

その80 慢性じんましん

働き盛りの40歳前後の男女(女>男)に多くみられるのが、じんましんです。皮膚が蚊に刺されたように腫れて、強い痒みが生じますが、朝になると跡形なく消えてしまいます。じんましんは皮下の毛細血管が広がって、痒みの物質(ヒスタミン)が皮下組織の感覚神経に作用して、強い痒みをきたします。6週間以上続く場合、慢性じんましんといいます。

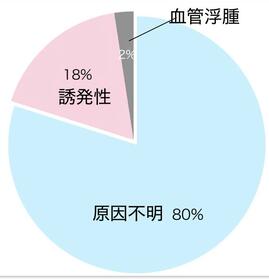

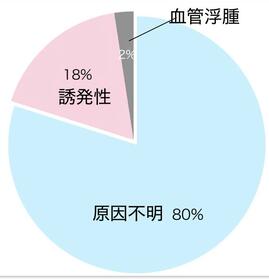

皮膚科を受診されることが多いと思いますが、内科でも診断治療を行っています。じんましんの80%は原因不明あり、特発性じんましんと呼ばれています。残りの2割は、寒冷刺激、運動、日光、食物によるものがあります。ほとんどが原因不明なので、血液検査によるアレルゲン(アレルギーの素)検索は、参考程度のものになります。じんましんの発生機序は、下の図のように内因性経路(体質)と外因性経路(誘因)に分けて説明されています。実際には、これら2つの経路の重なり合って、じんましんをきたします。

ここで重要な役割を果たすのが、肥満細胞(mast cell)です。肥満細胞は血液中には存在せず、皮下、粘膜の血管周囲に分布しています。細胞の中に化学伝達物質(ヒスタミン、インターロイキン、トリプターゼ)の顆粒を含み、パンパンに膨らんでいます。

肥満細胞の細胞膜には、さまざまなスイッチ(受容体)があり、スイッチが入ると脱顆粒といってヒスタミンなどの物質が周囲に放出されます。ヒスタミンにより血管内からリンパ液が皮下

に漏れたり血管が膨らみ、じんましんの症状が出るのです。

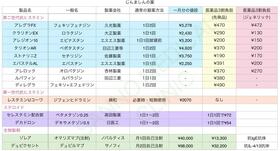

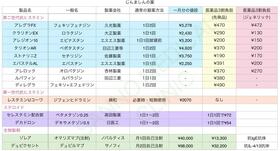

一般にはストレス、食事、寒さ、暑さなどがきっかけになり、スイッチが入ります。仕事で疲れているとスイッチは入りやすくなり、長期休暇中などは入りにくくなります。じんましんを予防・治療する薬剤を下の表にまとめました。

抗ヒスタミン薬は、白血球が放出するヒスタミンという血管を広げる物質をブロックする薬です。じんましんの薬な第一選択は第2世代抗ヒスタミン薬です。第1世代の抗ヒスタミン薬は、鎮静作用が強く眠くなりますので、現在ではほとんど使用されていません。いずれも薬局で買うと、病院処方薬より10倍くらい高くなります(病院初診料は薬+1,000円ぐらい、薬局の薬(OTC)と病院の薬は量も成分も全く同じです)。

水色で示した薬剤は医療用医薬品(処方薬)ですが、現在薬局でも販売されており、

OTC(市販薬OTC; Over The Counter)類似薬と呼ばれており、上表の水色で示しました。

病院でこれらの薬、ジェネリックがあるのに先発品、を希望すると、その差額分の4分の1

を薬局で払わないといけません。計算してみると、(4,620 − 370) ÷ 4 = 1,062.5となり、3

割負担の370円プラス1,000円を支払わないといけないのです。当院は院内処方ですので、

この上乗せはされません。現在、国会ではこのOTC類似薬を健康保険適応外としようとし

ていましたが、患者団体からの反発で今回は見送られました。

皮膚の表面(角質)は正常ですので、基本的に塗り薬は効きません(引っ掻き後には有効)。

じんましんで悩んでいる方は、ぜひご相談ください。

以上です。

皮膚科を受診されることが多いと思いますが、内科でも診断治療を行っています。じんましんの80%は原因不明あり、特発性じんましんと呼ばれています。残りの2割は、寒冷刺激、運動、日光、食物によるものがあります。ほとんどが原因不明なので、血液検査によるアレルゲン(アレルギーの素)検索は、参考程度のものになります。じんましんの発生機序は、下の図のように内因性経路(体質)と外因性経路(誘因)に分けて説明されています。実際には、これら2つの経路の重なり合って、じんましんをきたします。

ここで重要な役割を果たすのが、肥満細胞(mast cell)です。肥満細胞は血液中には存在せず、皮下、粘膜の血管周囲に分布しています。細胞の中に化学伝達物質(ヒスタミン、インターロイキン、トリプターゼ)の顆粒を含み、パンパンに膨らんでいます。

肥満細胞の細胞膜には、さまざまなスイッチ(受容体)があり、スイッチが入ると脱顆粒といってヒスタミンなどの物質が周囲に放出されます。ヒスタミンにより血管内からリンパ液が皮下

に漏れたり血管が膨らみ、じんましんの症状が出るのです。

一般にはストレス、食事、寒さ、暑さなどがきっかけになり、スイッチが入ります。仕事で疲れているとスイッチは入りやすくなり、長期休暇中などは入りにくくなります。じんましんを予防・治療する薬剤を下の表にまとめました。

抗ヒスタミン薬は、白血球が放出するヒスタミンという血管を広げる物質をブロックする薬です。じんましんの薬な第一選択は第2世代抗ヒスタミン薬です。第1世代の抗ヒスタミン薬は、鎮静作用が強く眠くなりますので、現在ではほとんど使用されていません。いずれも薬局で買うと、病院処方薬より10倍くらい高くなります(病院初診料は薬+1,000円ぐらい、薬局の薬(OTC)と病院の薬は量も成分も全く同じです)。

水色で示した薬剤は医療用医薬品(処方薬)ですが、現在薬局でも販売されており、

OTC(市販薬OTC; Over The Counter)類似薬と呼ばれており、上表の水色で示しました。

病院でこれらの薬、ジェネリックがあるのに先発品、を希望すると、その差額分の4分の1

を薬局で払わないといけません。計算してみると、(4,620 − 370) ÷ 4 = 1,062.5となり、3

割負担の370円プラス1,000円を支払わないといけないのです。当院は院内処方ですので、

この上乗せはされません。現在、国会ではこのOTC類似薬を健康保険適応外としようとし

ていましたが、患者団体からの反発で今回は見送られました。

皮膚の表面(角質)は正常ですので、基本的に塗り薬は効きません(引っ掻き後には有効)。

じんましんで悩んでいる方は、ぜひご相談ください。

以上です。

その79 股関節の鍛錬(アウフバウ)

最近「股関節が痛むので、整形外科に通っています」という患者さんが多くいらっしゃい

ます。

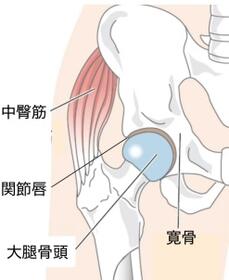

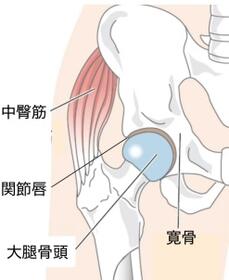

股関節は、深いカップ(臼蓋)に球体がしっかりとはまりこんでいるので、同じ球関節の肩関節と比べ、

体を支える上で抜群の安定性を持っています。歩行や走行により、股関節に体重の2~5倍の荷重がか

かるからです。

上の図のように股関節を安定させるため最も重要な役割をはたしているのが中臀筋です。中臀筋が

緩むと、大腿骨頭がカップと正しい位置関係を保てなくなり、関節唇(カップのへり)と大腿骨頭が

擦れ(大腿骨寛骨臼インピンジメント Femoroacetabular Impingement FAI)、股関節を深く曲げ

る(しゃがむ、階段を昇る、深く腰掛ける)ときに、鼠蹊部に痛みを感じるようになります。

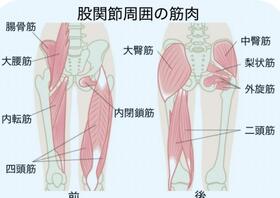

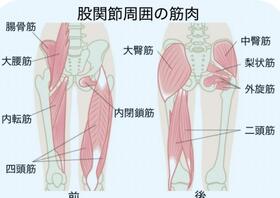

股関節の周囲には、上図のように多くの筋肉があり、脚を後ろへ引く(伸展)、前へ(屈曲)、外側へ

(外転)、内側へ(内転)、内股(内旋)、がに股(外旋)のように6つの動きに分類されます。股関節運動

は、大腿骨の回旋角度 × 骨盤の傾き × 足部の位置 によって、「どの筋が主に働くか」が切り替

わります。そのため骨盤周囲の筋肉を鍛えるには、上記の6種類の運動が必要になります。

先日たまたまYouTubeを見ていたら、往年の名投手工藤公康氏の動画が公開されており、その中で

「最近の子は、上半身で球を投げているから、肘や肩に負担がかかる」と述べていました。そして

「現役時代は下半身を徹底的に鍛えられた。アウフバウっていうのがあって、寝っ転がってやるん

だけど、冬でも外でやって汗びっしょりになる」と話されていました。

早速、調べてみました。ドイツ語でAufbau はAuf(up)とbau(build)からなり、build-up(鍛錬)

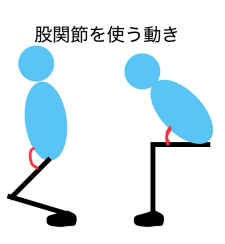

という意味だそうです。初めて聞く言葉でしたが、工藤氏の説明によれば下の図のよう

に、まず仰向けに寝て、足をまっすぐ(つま先を手前に引く)にして脚を10回上げ、続いて

脚を内旋(つま先を内側にして)10回、外旋(つま先を外へ向けて)10回やります。仰向け、

うつ伏せ、横向き、足の向き、左右で、10×3×3×2で180回、続けてやれば10分ぐらいで

終わります。

が、やってみると、とにかくきついのです。特に横向きが一番きついです。横向きでは、

先に述べた中臀筋の運動になりますが、普段あまり使わない筋肉なので、10回連続できません。

アウフバウを行うときには、必ず骨盤の位置を中立にした(腹筋を収縮させて骨盤を立てた肋骨を

締めた)状態で行います。

工藤氏によれば、股関節の鍛錬は「すべてのスポーツの土台になるが、それを築くには時

間がかかる」と締めくくっています。

私も早速やってみましたら、その後歩いてみると足が高く上がって、とても楽に歩くこと

ができました。オフィスでも、椅子に浅く腰掛ければできますので、ぜひお試しください。

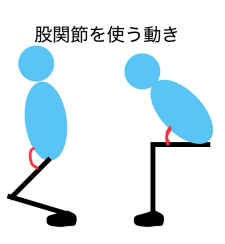

骨盤を使う運動は日常生活でも、椅子に座るとき、立ち上がるとき、落ちているものを拾う

とき、背中を丸めずに、腰を折りたたんでから動くようにします。例えば、スクワットや重いものを持ちあげるときは、膝を前に出さないようにして、股関節を最大限に屈曲して行います(下図)。

武道では「腰を畳む」という体の使い方をすることで、

身体の安定が得られます。日常生活でも意識してみてはどうでしょうか。

以上です。

工藤工房 https://youtu.be/Kx8DNCLrEQA?si=6fId6FCPtSGTUWO1

ます。

股関節は、深いカップ(臼蓋)に球体がしっかりとはまりこんでいるので、同じ球関節の肩関節と比べ、

体を支える上で抜群の安定性を持っています。歩行や走行により、股関節に体重の2~5倍の荷重がか

かるからです。

上の図のように股関節を安定させるため最も重要な役割をはたしているのが中臀筋です。中臀筋が

緩むと、大腿骨頭がカップと正しい位置関係を保てなくなり、関節唇(カップのへり)と大腿骨頭が

擦れ(大腿骨寛骨臼インピンジメント Femoroacetabular Impingement FAI)、股関節を深く曲げ

る(しゃがむ、階段を昇る、深く腰掛ける)ときに、鼠蹊部に痛みを感じるようになります。

股関節の周囲には、上図のように多くの筋肉があり、脚を後ろへ引く(伸展)、前へ(屈曲)、外側へ

(外転)、内側へ(内転)、内股(内旋)、がに股(外旋)のように6つの動きに分類されます。股関節運動

は、大腿骨の回旋角度 × 骨盤の傾き × 足部の位置 によって、「どの筋が主に働くか」が切り替

わります。そのため骨盤周囲の筋肉を鍛えるには、上記の6種類の運動が必要になります。

先日たまたまYouTubeを見ていたら、往年の名投手工藤公康氏の動画が公開されており、その中で

「最近の子は、上半身で球を投げているから、肘や肩に負担がかかる」と述べていました。そして

「現役時代は下半身を徹底的に鍛えられた。アウフバウっていうのがあって、寝っ転がってやるん

だけど、冬でも外でやって汗びっしょりになる」と話されていました。

早速、調べてみました。ドイツ語でAufbau はAuf(up)とbau(build)からなり、build-up(鍛錬)

という意味だそうです。初めて聞く言葉でしたが、工藤氏の説明によれば下の図のよう

に、まず仰向けに寝て、足をまっすぐ(つま先を手前に引く)にして脚を10回上げ、続いて

脚を内旋(つま先を内側にして)10回、外旋(つま先を外へ向けて)10回やります。仰向け、

うつ伏せ、横向き、足の向き、左右で、10×3×3×2で180回、続けてやれば10分ぐらいで

終わります。

が、やってみると、とにかくきついのです。特に横向きが一番きついです。横向きでは、

先に述べた中臀筋の運動になりますが、普段あまり使わない筋肉なので、10回連続できません。

アウフバウを行うときには、必ず骨盤の位置を中立にした(腹筋を収縮させて骨盤を立てた肋骨を

締めた)状態で行います。

工藤氏によれば、股関節の鍛錬は「すべてのスポーツの土台になるが、それを築くには時

間がかかる」と締めくくっています。

私も早速やってみましたら、その後歩いてみると足が高く上がって、とても楽に歩くこと

ができました。オフィスでも、椅子に浅く腰掛ければできますので、ぜひお試しください。

骨盤を使う運動は日常生活でも、椅子に座るとき、立ち上がるとき、落ちているものを拾う

とき、背中を丸めずに、腰を折りたたんでから動くようにします。例えば、スクワットや重いものを持ちあげるときは、膝を前に出さないようにして、股関節を最大限に屈曲して行います(下図)。

武道では「腰を畳む」という体の使い方をすることで、

身体の安定が得られます。日常生活でも意識してみてはどうでしょうか。

以上です。

工藤工房 https://youtu.be/Kx8DNCLrEQA?si=6fId6FCPtSGTUWO1

その78 自己保健義務とは

安全配慮義務とは、使用者(会社)が労働者の生命・身体・健康を危険から保護するため

に必要な配慮をする義務を指します(労働契約法第5条)。

自己保健義務とは、労働者自身が自らの健康を維持し、就労に耐えうる状態を保つ義務の

ことです。日本法に明文規定はありませんが、以下に基づき導かれます。

労働契約法第3条第4項

労働者及び使用者は、労働契約の内容を遵守するとともに、信義に従い誠実に行動

しなければならない。

労働契約法第5条の反対解釈

使用者が安全に配慮する義務を負う一方で、労働者にも自らの安全を害しないよう

に行動する義務があるとされる。

民法第1条2項(信義則)

労働者も社会通念上、自己の健康を著しく害する行為を避け、雇用関係を誠実に維

持する義務があると解釈される。

自己保健義務を怠っていると評価される可能性のある行動には以下のようなものがありま

す:

• 健康管理を怠る例

• 医師からの治療指示(服薬・通院)を守らずに病状を悪化させる

• 慢性的な睡眠不足や暴飲暴食など、不摂生な生活習慣を続ける

• 高熱があるにもかかわらず無理に出勤し、同僚に感染症を拡大させる

• アルコール依存状態にもかかわらず業務に従事し事故の危険を高める

• 長期間の無断欠勤を繰り返し、業務遂行に重大な支障を与える

• メンタルヘルス上の不調を自覚しながら放置し、急な休職で職場に過大な

負担を与える

自己保健義務を怠った場合の判例

健診拒否事件(最高裁 平成13年4月26日/昭和61年3月13日)

• 内容:法定健診や会社指定精密検査を拒否。

• 判断:安全配慮義務違反の問題ではなく、懲戒処分の有効性を認定。

システムコンサルタント過労死事件(東京高裁 平成11年7月28日)

• 内容:高血圧を放置したSEが過重労働で脳出血死。

• 判断:会社の安全配慮義務違反を認めたが、本人が「医師の受診・治療を全く

行わなかった」ため 50%過失相殺。

飲食店店長くも膜下出血事件(東京地裁 平成22年2月24日)

• 内容:健康診断で高血圧と診断され、会社からも受診勧奨を受けたが、治療を

怠った。

• 判断:会社責任を認めつつも、労働者の自己保健義務違反を重視し 30%過失相

殺。

判例のまとめ

• 自己保健義務違反があったとしても、過失相殺として最大50%程度が判例上の限

度。

• 自己保健義務の賠償が安全配慮義務を上回る判例は存在しない。

メンタル不調者の自己保健義務

メンタル不調者は、判断力や自己管理能力が低下していることがあり、「自己保健義務違

反」として一方的に責められるものではありません。そのため、レポートライン(社内の

報告経路)の上位の管理者が、直属の部下のメンタル不調を早期に発見し、適切な対応や

職場環境の改善を行う必要があります。直接部下への声掛けが難しい場合は、人事部や産

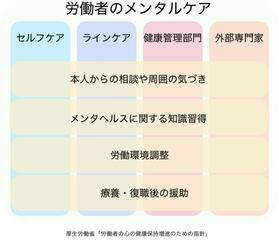

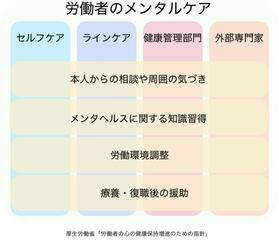

厚生労働省「労働者の心の健康保持増進のための指針」

業医への相談することが有用です。労働者のメンタルヘルスを守ることは、企業に課せら

れた安全配慮義務を果たすことにもつながります。

メンタル不調は、高血圧、糖尿病、貧血などのように数値評価が困難です。労働者が上長

や人事部に相談しにくい場合もあります。労働者のメンタルケアは、上図のように、本人

以外に「(レポートラインの)上長」「健康管理部門」「外部専門家」が継続して関わるこ

とが大切です。

そろそろストレスチェックが始まりますが、もし高ストレス者の判定が出た場合は、進ん

で産業医面談をお受けになるようにお願いします。

以上です。

労働者の心の健康保持増進のための指針(厚生労働省) 平成27年11月

職場における心の健康づくり(厚生労働省 労働安全機構) 令和5年4月

に必要な配慮をする義務を指します(労働契約法第5条)。

自己保健義務とは、労働者自身が自らの健康を維持し、就労に耐えうる状態を保つ義務の

ことです。日本法に明文規定はありませんが、以下に基づき導かれます。

労働契約法第3条第4項

労働者及び使用者は、労働契約の内容を遵守するとともに、信義に従い誠実に行動

しなければならない。

労働契約法第5条の反対解釈

使用者が安全に配慮する義務を負う一方で、労働者にも自らの安全を害しないよう

に行動する義務があるとされる。

民法第1条2項(信義則)

労働者も社会通念上、自己の健康を著しく害する行為を避け、雇用関係を誠実に維

持する義務があると解釈される。

自己保健義務を怠っていると評価される可能性のある行動には以下のようなものがありま

す:

• 健康管理を怠る例

• 医師からの治療指示(服薬・通院)を守らずに病状を悪化させる

• 慢性的な睡眠不足や暴飲暴食など、不摂生な生活習慣を続ける

• 高熱があるにもかかわらず無理に出勤し、同僚に感染症を拡大させる

• アルコール依存状態にもかかわらず業務に従事し事故の危険を高める

• 長期間の無断欠勤を繰り返し、業務遂行に重大な支障を与える

• メンタルヘルス上の不調を自覚しながら放置し、急な休職で職場に過大な

負担を与える

自己保健義務を怠った場合の判例

健診拒否事件(最高裁 平成13年4月26日/昭和61年3月13日)

• 内容:法定健診や会社指定精密検査を拒否。

• 判断:安全配慮義務違反の問題ではなく、懲戒処分の有効性を認定。

システムコンサルタント過労死事件(東京高裁 平成11年7月28日)

• 内容:高血圧を放置したSEが過重労働で脳出血死。

• 判断:会社の安全配慮義務違反を認めたが、本人が「医師の受診・治療を全く

行わなかった」ため 50%過失相殺。

飲食店店長くも膜下出血事件(東京地裁 平成22年2月24日)

• 内容:健康診断で高血圧と診断され、会社からも受診勧奨を受けたが、治療を

怠った。

• 判断:会社責任を認めつつも、労働者の自己保健義務違反を重視し 30%過失相

殺。

判例のまとめ

• 自己保健義務違反があったとしても、過失相殺として最大50%程度が判例上の限

度。

• 自己保健義務の賠償が安全配慮義務を上回る判例は存在しない。

メンタル不調者の自己保健義務

メンタル不調者は、判断力や自己管理能力が低下していることがあり、「自己保健義務違

反」として一方的に責められるものではありません。そのため、レポートライン(社内の

報告経路)の上位の管理者が、直属の部下のメンタル不調を早期に発見し、適切な対応や

職場環境の改善を行う必要があります。直接部下への声掛けが難しい場合は、人事部や産

厚生労働省「労働者の心の健康保持増進のための指針」

業医への相談することが有用です。労働者のメンタルヘルスを守ることは、企業に課せら

れた安全配慮義務を果たすことにもつながります。

メンタル不調は、高血圧、糖尿病、貧血などのように数値評価が困難です。労働者が上長

や人事部に相談しにくい場合もあります。労働者のメンタルケアは、上図のように、本人

以外に「(レポートラインの)上長」「健康管理部門」「外部専門家」が継続して関わるこ

とが大切です。

そろそろストレスチェックが始まりますが、もし高ストレス者の判定が出た場合は、進ん

で産業医面談をお受けになるようにお願いします。

以上です。

労働者の心の健康保持増進のための指針(厚生労働省) 平成27年11月

職場における心の健康づくり(厚生労働省 労働安全機構) 令和5年4月

その77 適応障害とは

メンタル不調をきっかけとして会社を長期に(30日以上)休む際「適応障害」と記された診

断書が発行されることがあります。一方で「うつ病」と診断される場合もあります。これ

らの違いはなんでしょうか?

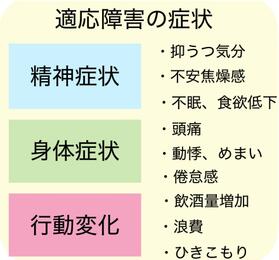

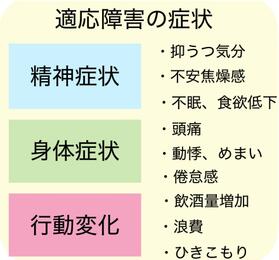

適応障害(adjustment disorder)は、明らかなストレス要因から3ヶ月以内に発症し、症状は図

に示したように精神、身体症状および行動変化です。など、ストレス要因の解消または適応

で6ヶ月以内に軽快。発症は「ライフイベント(就職、結婚、進学、転勤、離婚、退職など)」に

関連しており、20代から40代での発症が目立ちます。小児~思春期にも比較的多く、学校不適応

や家庭環境の変化が引き金になります。薬物療法は補助的なもので、心理教育(専門家との対話)

が有用です。診断書には「うつ状態」と記されることがあります。

一方うつ病(depression)では、明らかなストレス要因を認めずに発症し、上記の症状は同

じですが、より重度で希死念慮を伴う場合があり、終日横になるなど日常生活に支障をき

たします。症状は長期化することが多く、世界的に一貫して、女性が男性の約2倍の有病

率を示します(自殺数は男性が女性の2倍)。治療には適切な薬物が必須です。

ストレスが著しく強い場合は、ほとんどの人に抑うつ気分や不安などの症状(PTSD)

を生じますが、ストレスが強くない場合、症状を認める場合とそうでない場合がありま

す。それを個体要因(適応能力)といいます。職場環境のストレスで3ヶ月療養し、復職後に

部署移動をしたにもかかわらず、1ヶ月以内に不調をきたす場合があります。一方で、職

場環境のストレスで1年間療養後、同じ職場環境に戻ったにもかかわらず、その後問題な

く勤務できる場合もあります。前者は個体要因の改善が不十分の場合が多いです。

今回の健康一口メモでは、私がこれまでに経験してきた適応障害を振り返って、個体要因

を6つに分類してみました。多い順に示します。

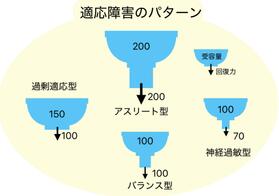

1) 過剰適応型 2) アスリート型 3) 神経過敏型 4) 不安定型 5) 自閉型 6) バランス型

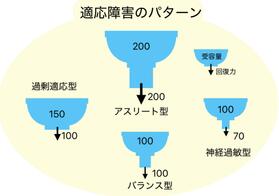

ストレス量を水量、ストレス受容力をお椀の大きさ、回復能力を排水管の太さで表します。

6)のバランス型では、性格特性は中庸で、思考や行動の偏りがない人です。受容能は100、

回復力を100とします。このような人でも、性格特性の強い(性悪者)上長の元で一定期間

働いていると、不調に陥ります。が、異動によりすぐに回復します。

1)過剰適応型は、40代50代の女性に多く、気遣いするあまりに多くの案件を抱え込んで

しまい、自責の念が強くあれこれ考えて、不眠や食欲意欲低下を招きます。図のように受

容量は大きいのですが、疲労回復に時間がかかるため不調をきたします。できないことを

断り自分を褒める(受け入れる)姿勢が大切です。

2)アスリート型は受容量、回復能力は共に大変大きいのですが、疲労蓄積によって回復能力

が低下すると不調を来します。不調を来しても無理して働き続け、受診したり休んだりし

ないのが特徴です。ある朝、突然体が重くて出勤困難となります。できると思っても、体

を休めるためにあえてやらない選択が必要です。

3)神経過敏型は、自分の言動や体の調子について不安に感じ、頭が休まらなくなり疲れ

が抜けなくなります。不調のため、内科、耳鼻科、婦人科などいろいろな病院に相談しま

すが、異常を認めず精神科受診を勧められます。不安の余り物事を悪く考えてしまうの

で、環境を変えるたびに様々な問題に直面します。不安を無理に取り除こうとせずに「ま

あいいか」と受容して、生活するトレーニング(森田療法)が有効です。

4)不安定型は、その日によって受容量と回復能力が大きく変化するのが特徴です。20代

の男女に多く見られます。調子の波があること意識して毎日の生活リズムを規則正しく(特

に休日に寝溜めをしない、スマホから離れる)し、毎日の生活を整えることからはじめま

す。毎日好きなことをコツコツやるのもいいと思います。

5)自閉型は他人に興味を持たずに自分の世界に閉じこもるタイプです。興味のあること

には莫大な受容量を示しますが、興味ないことに対することに関しては、受容力ゼロで

す。自分で困ることはありませんが、周囲の人が困るので、医療につながることがありま

す。興味があることを伸ばすと同時に、コミュニケーションのパターンを身につけるとい

いでしょう。

自分がどの型に当てはまるか考え、その対処法を意識することで、環境変化に早く順応で

きるようになります。

ちなみに私は、アスリート型と自覚していますので、何事もほどほどにを心がけていま

す。

以上です。

断書が発行されることがあります。一方で「うつ病」と診断される場合もあります。これ

らの違いはなんでしょうか?

適応障害(adjustment disorder)は、明らかなストレス要因から3ヶ月以内に発症し、症状は図

に示したように精神、身体症状および行動変化です。など、ストレス要因の解消または適応

で6ヶ月以内に軽快。発症は「ライフイベント(就職、結婚、進学、転勤、離婚、退職など)」に

関連しており、20代から40代での発症が目立ちます。小児~思春期にも比較的多く、学校不適応

や家庭環境の変化が引き金になります。薬物療法は補助的なもので、心理教育(専門家との対話)

が有用です。診断書には「うつ状態」と記されることがあります。

一方うつ病(depression)では、明らかなストレス要因を認めずに発症し、上記の症状は同

じですが、より重度で希死念慮を伴う場合があり、終日横になるなど日常生活に支障をき

たします。症状は長期化することが多く、世界的に一貫して、女性が男性の約2倍の有病

率を示します(自殺数は男性が女性の2倍)。治療には適切な薬物が必須です。

ストレスが著しく強い場合は、ほとんどの人に抑うつ気分や不安などの症状(PTSD)

を生じますが、ストレスが強くない場合、症状を認める場合とそうでない場合がありま

す。それを個体要因(適応能力)といいます。職場環境のストレスで3ヶ月療養し、復職後に

部署移動をしたにもかかわらず、1ヶ月以内に不調をきたす場合があります。一方で、職

場環境のストレスで1年間療養後、同じ職場環境に戻ったにもかかわらず、その後問題な

く勤務できる場合もあります。前者は個体要因の改善が不十分の場合が多いです。

今回の健康一口メモでは、私がこれまでに経験してきた適応障害を振り返って、個体要因

を6つに分類してみました。多い順に示します。

1) 過剰適応型 2) アスリート型 3) 神経過敏型 4) 不安定型 5) 自閉型 6) バランス型

ストレス量を水量、ストレス受容力をお椀の大きさ、回復能力を排水管の太さで表します。

6)のバランス型では、性格特性は中庸で、思考や行動の偏りがない人です。受容能は100、

回復力を100とします。このような人でも、性格特性の強い(性悪者)上長の元で一定期間

働いていると、不調に陥ります。が、異動によりすぐに回復します。

1)過剰適応型は、40代50代の女性に多く、気遣いするあまりに多くの案件を抱え込んで

しまい、自責の念が強くあれこれ考えて、不眠や食欲意欲低下を招きます。図のように受

容量は大きいのですが、疲労回復に時間がかかるため不調をきたします。できないことを

断り自分を褒める(受け入れる)姿勢が大切です。

2)アスリート型は受容量、回復能力は共に大変大きいのですが、疲労蓄積によって回復能力

が低下すると不調を来します。不調を来しても無理して働き続け、受診したり休んだりし

ないのが特徴です。ある朝、突然体が重くて出勤困難となります。できると思っても、体

を休めるためにあえてやらない選択が必要です。

3)神経過敏型は、自分の言動や体の調子について不安に感じ、頭が休まらなくなり疲れ

が抜けなくなります。不調のため、内科、耳鼻科、婦人科などいろいろな病院に相談しま

すが、異常を認めず精神科受診を勧められます。不安の余り物事を悪く考えてしまうの

で、環境を変えるたびに様々な問題に直面します。不安を無理に取り除こうとせずに「ま

あいいか」と受容して、生活するトレーニング(森田療法)が有効です。

4)不安定型は、その日によって受容量と回復能力が大きく変化するのが特徴です。20代

の男女に多く見られます。調子の波があること意識して毎日の生活リズムを規則正しく(特

に休日に寝溜めをしない、スマホから離れる)し、毎日の生活を整えることからはじめま

す。毎日好きなことをコツコツやるのもいいと思います。

5)自閉型は他人に興味を持たずに自分の世界に閉じこもるタイプです。興味のあること

には莫大な受容量を示しますが、興味ないことに対することに関しては、受容力ゼロで

す。自分で困ることはありませんが、周囲の人が困るので、医療につながることがありま

す。興味があることを伸ばすと同時に、コミュニケーションのパターンを身につけるとい

いでしょう。

自分がどの型に当てはまるか考え、その対処法を意識することで、環境変化に早く順応で

きるようになります。

ちなみに私は、アスリート型と自覚していますので、何事もほどほどにを心がけていま

す。

以上です。