その26 高齢者以外の新型コロナワクチン接種について

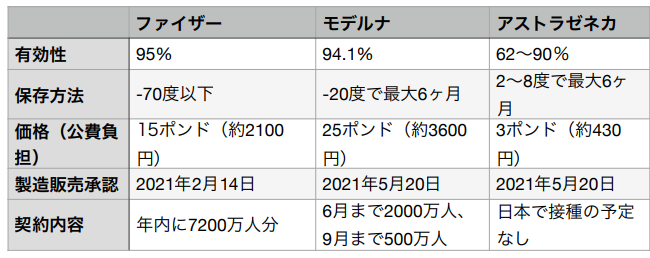

さていよいよ皆さんもワクチンを打つ時期が近づいてきました。打つ打たないを 迷っている方も多いと思います。2日に河野ワクチン担当大臣が「職域接種」を推 進すると述べた事で、各社の総務部からの問い合わせが相次いでいます。現在市区 町村が主体で行なっている集団・個別接種は、ファイザーワクチンを使っています がベルギーから2週間おきに発送されており、国内にまとまった在庫はありませ ん。「打ち手が足りない、歯科医師も接種に参加している」と連日報道されていま すが、現状は打とうにも弾がない状況なのです。決して医師会が協力しないからで はありません。

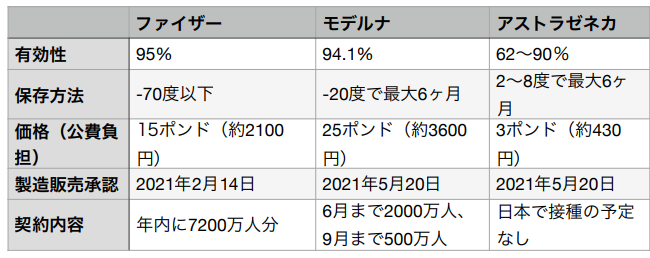

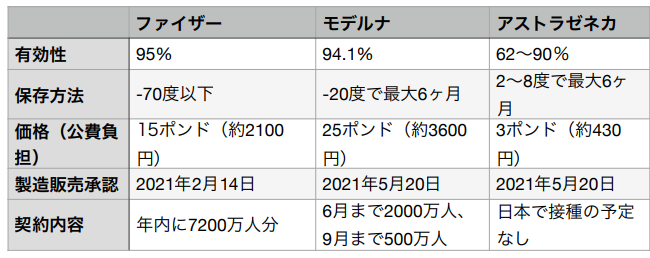

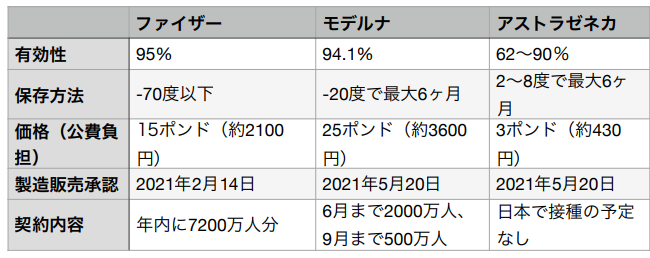

<日本で認可されたワクチン>

国の主体で行われている大規模接種はモデルナワクチンを使用していますが、これ はすでに2000万人分全てのワクチンが国内に備蓄されているので、1日に1万人分 ものワクチンを調達できるのです。モデルナのワクチンは今後国内でも製造される 予定です。

職域接種については、国が明確な指針を出していませんが、社員1000人以上の大 企業に限定して行われる模様です。現在のところクリニックへのモデルナワクチン の供給時期は未定です。産業医である私が、みなさんの職場にワクチンを持参して 接種できれば理想的ですが、ワクチン接種は接種後の体調観察や緊急時の手当が必 要ですので、接種場所はクリニックに限定されます。

市区町村のワクチン接種も年齢制限なく行われるようになって来ましたので、すで に接種券が届いている方もいると思います。ぜひ、一般接種もご活用ください。

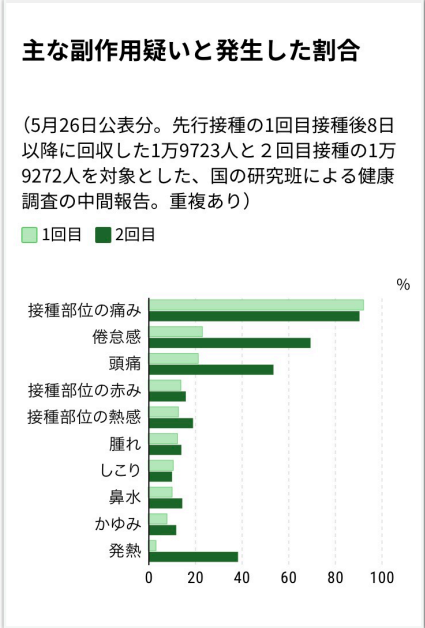

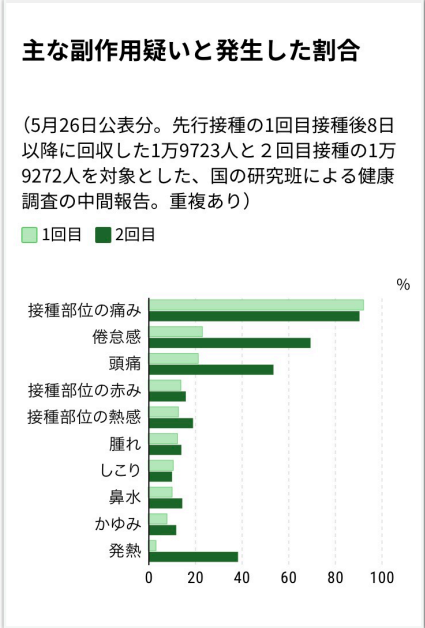

<主な副作用(日本経済新聞「チャートで見る新型コロナウイルス」6月3日)

今回のワクチンは、左のグラ フが示すように、2回目の発熱 が約40%の方(特に若い方)に認 められます。蚊に刺されたときに大きく腫 れたり、じんましんの既往が ある方は接種は避けた方がい いでしょう。2回目の接種前には予めアセトアミノフェンなどの解熱剤を 服用するのがいいでしょう。

今回のワクチンは、左のグラ フが示すように、2回目の発熱 が約40%の方(特に若い方)に認 められます。蚊に刺されたときに大きく腫 れたり、じんましんの既往が ある方は接種は避けた方がい いでしょう。2回目の接種前には予めアセトアミノフェンなどの解熱剤を 服用するのがいいでしょう。

できれば、翌日は休暇をとっ てゆっくりされることをおす すめします。

社内では接種をしないと肩身 が狭くなるような扱いはせ ず、本人の自主性に任せることが望ましい。

まとめ(個人的な意見です)

・60歳代以上の人は受けたほうがよい。高齢者は副反応が少なく、重症化例が多 いため。

・特に基礎疾患のない40代から50代の女性はできれば受けないほうがよい。副反 応が女性に多いため。男性はどちらでもよい。

・30歳代以下の男女は罹患率や重症化率が低く、ワクチンの長期的な反応が確認さ れていない現在、受けないほうがよい。小学校での集団接種など論外。

(個人的意見の根拠)

・P2が終わって2週間で認可されたワクチンであり、現在の接種がP3同等(治験 中と同じこと)であり長期的な副反応、短期的な血圧上昇や脳出血、解離性大動脈 瘤などとの因果関係が明らかになっていない。

・日本人の罹患率は昨年4月から約70万人(0.7%)であり、Lancetに今年4月に 報告されたワクチン接種後のPCR陽性率は非接種者で10.8%、接種者で2.99%(有 効率93.8%)で、まだワクチンを打つ前の日本人の方がかかりにくい。また、日本の 超過死亡数はコロナ禍でむしろ減少している(米英は激増している)。

・ワクチンを打つ意義は医学的にはないが、社会心理学的には安心が得られるので 有効。だが、長期的な副反応がわかるまで、無理せずにゆっくり打つようが良い。 子供に対しては小学校で接種するなどと言っているが、子供は更に罹患率が低いの で、急いで接種しないほうが良い。

・ワクチンのデメリットも宣伝して(上記のように日本人にとっては統計学的に意 味のないワクチン、長期的な副作用が不明、コロナにかかる確率0.7%で重症化す る確率50代以下で0.3%、60代以上で8.5%であることから高齢者のみの接種でいい のではないか。新型コロナでなくなった人の平均年齢は、日本人の平均寿命(84.2 歳)とほぼ同じです。 https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00224-3

(最後に) ワクチンパスポートなどという極端な発想(ワクチン接種後も約3%は感染する) が持ち上がっていますが、ワクチン接種をしないという選択が制限される偏りのあ る制度であり、日本では採用されないことを祈っています。

以上です。

<日本で認可されたワクチン>

国の主体で行われている大規模接種はモデルナワクチンを使用していますが、これ はすでに2000万人分全てのワクチンが国内に備蓄されているので、1日に1万人分 ものワクチンを調達できるのです。モデルナのワクチンは今後国内でも製造される 予定です。

職域接種については、国が明確な指針を出していませんが、社員1000人以上の大 企業に限定して行われる模様です。現在のところクリニックへのモデルナワクチン の供給時期は未定です。産業医である私が、みなさんの職場にワクチンを持参して 接種できれば理想的ですが、ワクチン接種は接種後の体調観察や緊急時の手当が必 要ですので、接種場所はクリニックに限定されます。

市区町村のワクチン接種も年齢制限なく行われるようになって来ましたので、すで に接種券が届いている方もいると思います。ぜひ、一般接種もご活用ください。

<主な副作用(日本経済新聞「チャートで見る新型コロナウイルス」6月3日)

今回のワクチンは、左のグラ フが示すように、2回目の発熱 が約40%の方(特に若い方)に認 められます。蚊に刺されたときに大きく腫 れたり、じんましんの既往が ある方は接種は避けた方がい いでしょう。2回目の接種前には予めアセトアミノフェンなどの解熱剤を 服用するのがいいでしょう。

今回のワクチンは、左のグラ フが示すように、2回目の発熱 が約40%の方(特に若い方)に認 められます。蚊に刺されたときに大きく腫 れたり、じんましんの既往が ある方は接種は避けた方がい いでしょう。2回目の接種前には予めアセトアミノフェンなどの解熱剤を 服用するのがいいでしょう。できれば、翌日は休暇をとっ てゆっくりされることをおす すめします。

社内では接種をしないと肩身 が狭くなるような扱いはせ ず、本人の自主性に任せることが望ましい。

まとめ(個人的な意見です)

・60歳代以上の人は受けたほうがよい。高齢者は副反応が少なく、重症化例が多 いため。

・特に基礎疾患のない40代から50代の女性はできれば受けないほうがよい。副反 応が女性に多いため。男性はどちらでもよい。

・30歳代以下の男女は罹患率や重症化率が低く、ワクチンの長期的な反応が確認さ れていない現在、受けないほうがよい。小学校での集団接種など論外。

(個人的意見の根拠)

・P2が終わって2週間で認可されたワクチンであり、現在の接種がP3同等(治験 中と同じこと)であり長期的な副反応、短期的な血圧上昇や脳出血、解離性大動脈 瘤などとの因果関係が明らかになっていない。

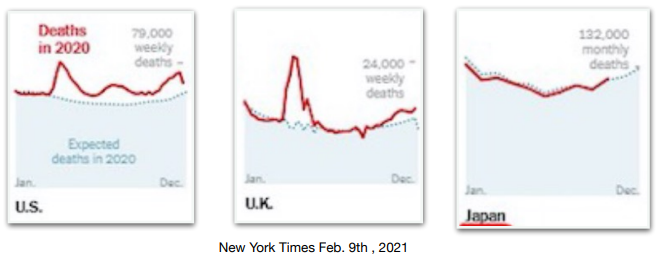

・日本人の罹患率は昨年4月から約70万人(0.7%)であり、Lancetに今年4月に 報告されたワクチン接種後のPCR陽性率は非接種者で10.8%、接種者で2.99%(有 効率93.8%)で、まだワクチンを打つ前の日本人の方がかかりにくい。また、日本の 超過死亡数はコロナ禍でむしろ減少している(米英は激増している)。

・ワクチンを打つ意義は医学的にはないが、社会心理学的には安心が得られるので 有効。だが、長期的な副反応がわかるまで、無理せずにゆっくり打つようが良い。 子供に対しては小学校で接種するなどと言っているが、子供は更に罹患率が低いの で、急いで接種しないほうが良い。

・ワクチンのデメリットも宣伝して(上記のように日本人にとっては統計学的に意 味のないワクチン、長期的な副作用が不明、コロナにかかる確率0.7%で重症化す る確率50代以下で0.3%、60代以上で8.5%であることから高齢者のみの接種でいい のではないか。新型コロナでなくなった人の平均年齢は、日本人の平均寿命(84.2 歳)とほぼ同じです。 https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00224-3

(最後に) ワクチンパスポートなどという極端な発想(ワクチン接種後も約3%は感染する) が持ち上がっていますが、ワクチン接種をしないという選択が制限される偏りのあ る制度であり、日本では採用されないことを祈っています。

以上です。

その25 食後の体調不良(postprandial syndrome)

午後に過度の眠気、めまい、頭痛そして᷺怠感などの体調不良を訴えて受診される方がいます。若 い女性で特に持病もない人が多いです。たまに男性もいますが、20代から30代の若者中心で、年 配の方はほとんどいません。

食後症候群(postprandial syndrome)という病態が知られています。食後は消化のため血液が消 化管に集まって、脳に血液がいかなくなる食後脳貧血や、糖分を分解するためにインスリンが分 泌され、急激に血糖が下がる食後低血糖が知られています。更に最近では食後アドレナリン症候 群(PPAS)という食後に低血糖は示さなくとも自律神経が興奮してしまう病態も提唱されていま す。症状としては上記の他に、不安感、イライラ、動悸、発汗、手の震えなどがあります。

食事をゆっくりたべることや炭水化物を控えるようにすることで、食後の体 調不良を軽減することができます。食事以外でも糖分の多い飲み物(甘い缶 コーヒーや炭酸飲料)を飲むとその後に頭がくらくらしたりだるくなったり する人もいます。コーヒーショップのカフェオレ1杯に角砂糖8個分の糖分 (1個で3.3g)、三ツ矢サイダーやコーラ500mlではなんと14個分(約 55g)です。ポカリスエット500でも7.7個分(33g)糖分が含まれています。

同じ糖分が含まれている食べ物でも、体内への吸収が早い飲み物では、食 後症候群を起こしやすくします。人間は血糖値が上がるとハイテンションに なりますが、インスリンが分泌されて一気に低血糖になると上記の症状が出るようになり、慌て て糖分を取るので気分に波ができてしまいます。まず始めにサラダを食べることで、急激な血糖 の上昇を防ぐことが知られています。

糖分(炭水化物)は食事の50%以上を占める重要な栄養素ですが、急いで食べたり、飲料と摂取す ると体調不良の元になります。また食後にリラックスできずに、自律神経が緊張したままの状態 になる人は、普段の運動不足や満腹が原因といわれています。

特に満腹状態が体調不良の原因となることが多いです。私も昼ごはんを食べすぎると、午後体が だるくなることがわかってから、食事量を今までの半分以下にしています。食事は、腹8分目以下 にしましょう。

以上です。

食後症候群(postprandial syndrome)という病態が知られています。食後は消化のため血液が消 化管に集まって、脳に血液がいかなくなる食後脳貧血や、糖分を分解するためにインスリンが分 泌され、急激に血糖が下がる食後低血糖が知られています。更に最近では食後アドレナリン症候 群(PPAS)という食後に低血糖は示さなくとも自律神経が興奮してしまう病態も提唱されていま す。症状としては上記の他に、不安感、イライラ、動悸、発汗、手の震えなどがあります。

食事をゆっくりたべることや炭水化物を控えるようにすることで、食後の体 調不良を軽減することができます。食事以外でも糖分の多い飲み物(甘い缶 コーヒーや炭酸飲料)を飲むとその後に頭がくらくらしたりだるくなったり する人もいます。コーヒーショップのカフェオレ1杯に角砂糖8個分の糖分 (1個で3.3g)、三ツ矢サイダーやコーラ500mlではなんと14個分(約 55g)です。ポカリスエット500でも7.7個分(33g)糖分が含まれています。

同じ糖分が含まれている食べ物でも、体内への吸収が早い飲み物では、食 後症候群を起こしやすくします。人間は血糖値が上がるとハイテンションに なりますが、インスリンが分泌されて一気に低血糖になると上記の症状が出るようになり、慌て て糖分を取るので気分に波ができてしまいます。まず始めにサラダを食べることで、急激な血糖 の上昇を防ぐことが知られています。

糖分(炭水化物)は食事の50%以上を占める重要な栄養素ですが、急いで食べたり、飲料と摂取す ると体調不良の元になります。また食後にリラックスできずに、自律神経が緊張したままの状態 になる人は、普段の運動不足や満腹が原因といわれています。

特に満腹状態が体調不良の原因となることが多いです。私も昼ごはんを食べすぎると、午後体が だるくなることがわかってから、食事量を今までの半分以下にしています。食事は、腹8分目以下 にしましょう。

以上です。

その24 春眠と概日リズム

春眠不覚暁/処処聞啼鳥/夜来風雨声/花落知多少

春はとてもよく眠れるので、鳥が鳴くのも、雨音も、花の散るのも分からず、朝までよく 眠ってしまう、という有名な漢詩があります。

その一方で春になると、体調が優れない、気分が落ち着かないという人もいます。

春は生活環境の変化、新しい出会いや新たなスタートがあるため、雰囲気に呑まれてしま うこともあるでしょう。この他に春の体調不良の原因として、夜の長い冬の間に遅れた体 内時計が元に戻らず、体に負担をかけていることが考えられます。体内時計ではまだ眠っ ている時間なのに、起きて動き出さなければいけないからです。

概日リズム(circadian rhythm) という概念がありあます。生物に備わっている体内時 計を指し、それは文字通り概ね1日(24時間15分)の規則性があると言われています。概日 リズムは、睡眠、食事の時間を決める上で重要な役割を果たしています。

網膜が感知したは光刺激が視神経の奥にある視交叉上核(suprachiasmic nucleus)を通じ て松果体へ送られ、睡眠誘発作用のあるメラトニンの産生を抑えます。メラトニンは暗く なると作られて眠気が出てきます。メラトニンの類似物質は睡眠薬としても上梓されてい ます。

この概日リズムは、強い光によってリセットされると言われています。夜更かしや時差ぼ けで概日リズムが狂ってきた時は、朝太陽の光を浴びることで調整できるので、起きたら カーテンを開け、太陽光に顔を向けることをお勧めします。

概日リズムが24時間より長い人は、放っておくと寝る時間と起きる時間が遅くなり、逆 に24時間より短い人は、それらがだんだん早くなってきます。お年寄りの中には夜7時に 寝て朝3時に目が覚める人がいますし、若者の中に午前4時に寝てお昼に起きる人もいま す。これを概日リズム睡眠障害といいます。

スマホやテレビの画面から発せられるブルーライトは可視光線ですが、紫外線の次に波長 が短く、強いエネルギーを持って網膜に届きます。室内光の5倍以上の力でメラトニンの 産生を抑え、不眠症の原因になります。

春の体調管理は、夜のブルーライトを避け、朝の光を浴びることが大切です。

以上です。

春はとてもよく眠れるので、鳥が鳴くのも、雨音も、花の散るのも分からず、朝までよく 眠ってしまう、という有名な漢詩があります。

その一方で春になると、体調が優れない、気分が落ち着かないという人もいます。

春は生活環境の変化、新しい出会いや新たなスタートがあるため、雰囲気に呑まれてしま うこともあるでしょう。この他に春の体調不良の原因として、夜の長い冬の間に遅れた体 内時計が元に戻らず、体に負担をかけていることが考えられます。体内時計ではまだ眠っ ている時間なのに、起きて動き出さなければいけないからです。

概日リズム(circadian rhythm) という概念がありあます。生物に備わっている体内時 計を指し、それは文字通り概ね1日(24時間15分)の規則性があると言われています。概日 リズムは、睡眠、食事の時間を決める上で重要な役割を果たしています。

網膜が感知したは光刺激が視神経の奥にある視交叉上核(suprachiasmic nucleus)を通じ て松果体へ送られ、睡眠誘発作用のあるメラトニンの産生を抑えます。メラトニンは暗く なると作られて眠気が出てきます。メラトニンの類似物質は睡眠薬としても上梓されてい ます。

この概日リズムは、強い光によってリセットされると言われています。夜更かしや時差ぼ けで概日リズムが狂ってきた時は、朝太陽の光を浴びることで調整できるので、起きたら カーテンを開け、太陽光に顔を向けることをお勧めします。

概日リズムが24時間より長い人は、放っておくと寝る時間と起きる時間が遅くなり、逆 に24時間より短い人は、それらがだんだん早くなってきます。お年寄りの中には夜7時に 寝て朝3時に目が覚める人がいますし、若者の中に午前4時に寝てお昼に起きる人もいま す。これを概日リズム睡眠障害といいます。

スマホやテレビの画面から発せられるブルーライトは可視光線ですが、紫外線の次に波長 が短く、強いエネルギーを持って網膜に届きます。室内光の5倍以上の力でメラトニンの 産生を抑え、不眠症の原因になります。

春の体調管理は、夜のブルーライトを避け、朝の光を浴びることが大切です。

以上です。

その23 リモートワークにおける目の健康

リモートワークにおける目の健康

2回目の緊急事態宣言が発令され、リモートワークの採用が恒常的になってまいりまし た。朝から晩までモニターに向かっていると、目の疲れや物の見えにくさを感じることが 多くなっています。今回は目の健康についてまとめてみました。

VDT(Visual Display Terminals)症候群という概念をご存知かと思います。VDTを使用した

長時間作業が原因でおこる心身の異常ですが、特に目の疲れ、頭痛、腰痛、肩こりがが多 く見られます。いずれの症状も「筋肉の過緊張」「血管収縮に伴う血流不足」が原因です。

ストレッチやリラクゼーションが有用ですが、今回は目の体操をご紹介します。

1)目を大きく開く、強く閉じる(各3秒ずつ)

2)多くと近くを交互に見る(各3秒ずつ)

3)目を閉じて眼球をぐるぐる回す(右回し3回、左回し3回)

4)目を閉じて両手の人差し指中指薬指を眼球の上縁に当て、なぞるように軽く押す 5)両腕を上に伸ばし、大きく口を開け、あくびをする

目薬

目薬には必ず防腐剤が入っています。一日に何度も目薬を使うとまぶたの縁が炎症を起こ して色素沈着したり、痒くなったりします。目が乾いたときはあくびをしてみましょう。 どうしても目薬を使いたい方は眼科でドライアイ用の点眼薬(ヒアレインミニ)を処方し てもらいましょう(当院にもあります)。

おまけ(花粉症の眼症状)

花粉症では粘膜の炎症により

1)瞼の縁(特に目尻)のかゆみ、痛み(眼瞼縁炎、眼瞼皮膚炎)

2)白目の充血および目やに(結膜炎)

3)涙がたまる(涙小管炎)

4)ずっと目がゴロゴロする(濾胞性結膜炎、瞼の裏側に水ぶくれができる)

上記症状が見られたときは要受診です。ステロイドの点眼を行うことで治ります。

炎症が強いときは抗生物質も必要です。

予防としては

1)コンタクトレンズを外し眼鏡にする

2)瞬き、あくびをして涙の分泌を促す

3)絶対に乾いた手で目をこすらない(流水で洗う)

4)抗ヒスタミン薬又はステロイド点鼻を定期的に使用する(点鼻薬の成分が涙小管を 通って目の炎症も抑えます、基本的に花粉症の症状はステロイド点鼻のみでOK です)

繰り返しになりますが、抗ヒスタミン点眼は無効です。まぶたの炎症を惹起し、目の痒み を助長させます。

以上です。

2回目の緊急事態宣言が発令され、リモートワークの採用が恒常的になってまいりまし た。朝から晩までモニターに向かっていると、目の疲れや物の見えにくさを感じることが 多くなっています。今回は目の健康についてまとめてみました。

VDT(Visual Display Terminals)症候群という概念をご存知かと思います。VDTを使用した

長時間作業が原因でおこる心身の異常ですが、特に目の疲れ、頭痛、腰痛、肩こりがが多 く見られます。いずれの症状も「筋肉の過緊張」「血管収縮に伴う血流不足」が原因です。

ストレッチやリラクゼーションが有用ですが、今回は目の体操をご紹介します。

1)目を大きく開く、強く閉じる(各3秒ずつ)

2)多くと近くを交互に見る(各3秒ずつ)

3)目を閉じて眼球をぐるぐる回す(右回し3回、左回し3回)

4)目を閉じて両手の人差し指中指薬指を眼球の上縁に当て、なぞるように軽く押す 5)両腕を上に伸ばし、大きく口を開け、あくびをする

目薬

目薬には必ず防腐剤が入っています。一日に何度も目薬を使うとまぶたの縁が炎症を起こ して色素沈着したり、痒くなったりします。目が乾いたときはあくびをしてみましょう。 どうしても目薬を使いたい方は眼科でドライアイ用の点眼薬(ヒアレインミニ)を処方し てもらいましょう(当院にもあります)。

おまけ(花粉症の眼症状)

花粉症では粘膜の炎症により

1)瞼の縁(特に目尻)のかゆみ、痛み(眼瞼縁炎、眼瞼皮膚炎)

2)白目の充血および目やに(結膜炎)

3)涙がたまる(涙小管炎)

4)ずっと目がゴロゴロする(濾胞性結膜炎、瞼の裏側に水ぶくれができる)

上記症状が見られたときは要受診です。ステロイドの点眼を行うことで治ります。

炎症が強いときは抗生物質も必要です。

予防としては

1)コンタクトレンズを外し眼鏡にする

2)瞬き、あくびをして涙の分泌を促す

3)絶対に乾いた手で目をこすらない(流水で洗う)

4)抗ヒスタミン薬又はステロイド点鼻を定期的に使用する(点鼻薬の成分が涙小管を 通って目の炎症も抑えます、基本的に花粉症の症状はステロイド点鼻のみでOK です)

繰り返しになりますが、抗ヒスタミン点眼は無効です。まぶたの炎症を惹起し、目の痒み を助長させます。

以上です。

その22 「ワクチン有効性の意味」

新型コロナウイルスワクチンは素晴らしい効果をもっていると報道されています。

※接種は公費負担(無料)ですが、製品を選ぶことはできません。

「95%の有効性』という表現は、あたかも「100人にワクチンを打つと95人に効く」と受 け取られがちですが、違います。

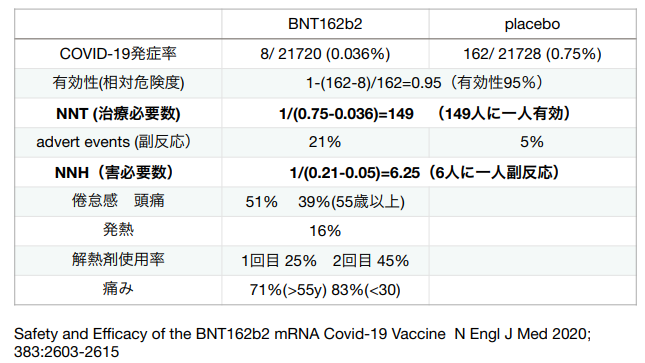

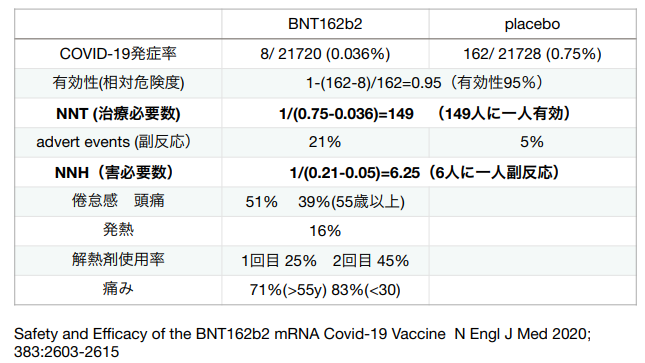

下の表は、Pfizer の新型コロナウイルスワクチン(BNT162b2)の第三相試験結果(2020年12月)です。

ファイザーの発表によれば登録者は接種群、非接種群は約2万人ずつで、接種群は2万人中 8人(約0.03%)が、非接種群は2万人中162人(0.75%)が発症しています。つまり、非 接種群の発症率(0.75%)を基準とすると接種群の発症率(0.03%)は5%(95%少なかっ た)ということです。これを有効率95%と謳っているのです。

現在新型コロナウイルス感染症の発症率(PCR 陽性率)は、米国が3億2千万人中2600万人(8%)、日本は1億2600万人中39万人(0.3%、米国の26分の1)。約8割は無症状です ので、実際の発症率は更に低くなります。

治療法には治療必要数(NNT:number need to treat)という概念があります。「何人に

1人の割合で効果が認められるか」というものです。発症率を加味して計算すると、米国 ではNNT=149、日本ではNNT=3874となります。つまり、米国では149人に1人、日本 では3800人に1人しか効果を認めない治療法ということになります。さらに言えば米国で も100人に打って効果がある人は1人以下ということになります。

臨床研究で有効と言われる治療法はNNT5∼10までとのことですから、効果は非常に限定 的と言わざるを得ません。

例えば、感染対策する前のインフルエンザの発症率は、5人に1人ぐらいでしたが、仮に 100人に10人(発症率10%)としましょう。これが有効率90%のワクチンを打つと発症は100 人に1人(発症率1%)になります。NNT を計算すると、1/(0.1-0.01)=11.1となり、11人に1 人に恩恵があると判断されます。

アメリカ国立生物工学センターの発表によると、 インフルエンザワクチンのNNTは型が 合えば12から37ですが、平均40程度と言われています。また、生ワクチンである水痘ワク チン(生ワクチン)NNTは1.1∼5.5、麻しんNNT7と驚くほど効果的です。 アメリカ国立生物工学情報センター(NCBI)サイトより https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3994812/

一方、害必要数(NNH:number need to harm)といって、「どれだけの人に治療を行え

ば有害事象を認めるか」という指標もあります。新型コロナウイルスワクチンはNNHは 6.25ですので、6人に1人は何らかの副反応が起こることになります(インフルエンザワ クチンのNNHは125)。

ワクチンの効果持続期間 現在市販後調査(phase IV)の報告はなく詳細不明です。

まとめ

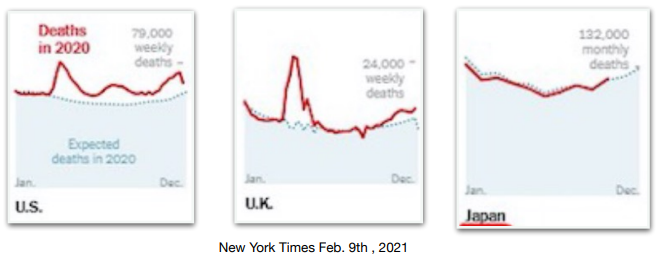

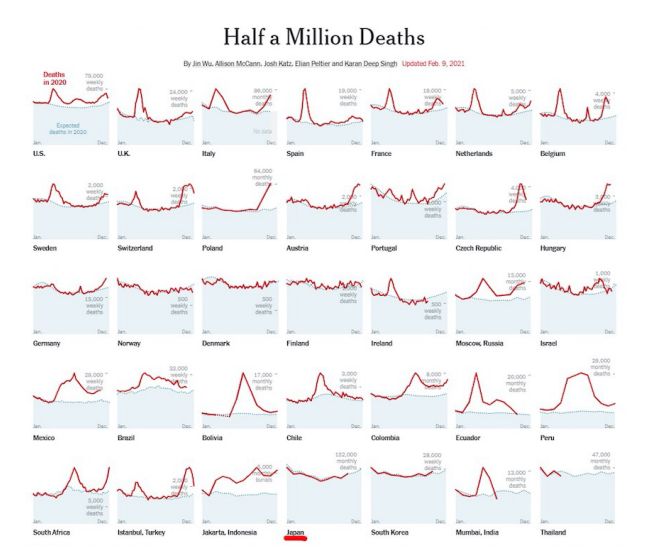

新型コロナウイルスワクチンの効果は、発症率の低い日本では、恩恵を得る人は3800人に 1人と非常に限定的である。副反応の頻度はインフルエンザワクチンより高い。下記の超 過死亡数を見ても、日本人は新型コロナ流行によって総死亡率が減っており、善玉ウイル スと言ってもよい。基礎疾患のある人、高齢者に限り接種することが望ましい。特に日本 では罹患率が低く、新型コロナに対する免疫をすでに持っている可能性が高いので、上記 以外の人は接種する必要性は低い。 むしろ、基礎疾患のある人は肺炎球菌のワクチンや日本脳炎の追加接種を行うべき。

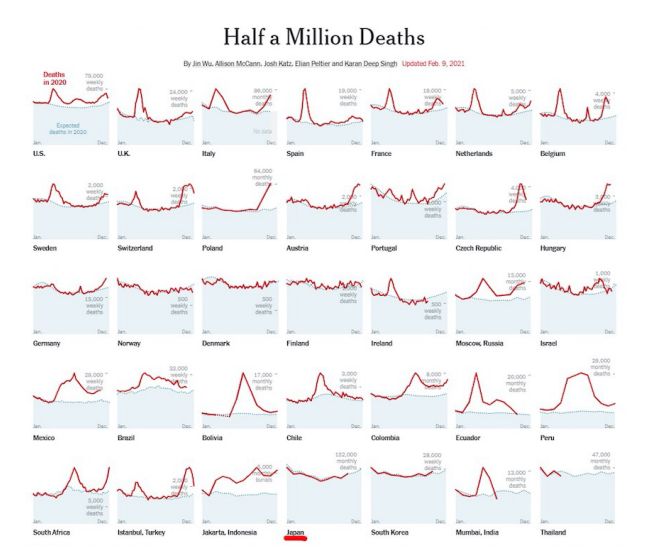

上のグラフはニューヨークタイムズサイトよりコピーしたものです。各国の2019年の死亡 者数(水色)に2020年の死亡者数(赤線)を重ねています。赤線がオーバーシュートしている 国がほとんどですが、日本、韓国、ノルウェー、デンマークでは死者数の明らかな死者の 増加は認めません。これを見ても死亡数が激増した国々とむしろ減少している日本では、 ワクチンの位置付けが違ってくるのは当然です。

2021/02/12追記

ワクチンのNNT を計算するには、1人の人を1年観察(人年person*year )で発症率を計算しないといけない様です。つまり1人の人を1年観察して1人年と考えます。接種群(8/2214 人年 0.36%)、非接種群(162/2222 7.2%) NNT=1/ (0.072-0.0036)=14.6となりました。同様にして、日本におけるNNTは379となります。米国においてはある程度有効と考 えられますが、発症率の低い日本では、やはり有効性は低いと考えられます。

以上です。

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine N Engl J Med 2020; 383:2603-2615

※接種は公費負担(無料)ですが、製品を選ぶことはできません。

「95%の有効性』という表現は、あたかも「100人にワクチンを打つと95人に効く」と受 け取られがちですが、違います。

下の表は、Pfizer の新型コロナウイルスワクチン(BNT162b2)の第三相試験結果(2020年12月)です。

ファイザーの発表によれば登録者は接種群、非接種群は約2万人ずつで、接種群は2万人中 8人(約0.03%)が、非接種群は2万人中162人(0.75%)が発症しています。つまり、非 接種群の発症率(0.75%)を基準とすると接種群の発症率(0.03%)は5%(95%少なかっ た)ということです。これを有効率95%と謳っているのです。

現在新型コロナウイルス感染症の発症率(PCR 陽性率)は、米国が3億2千万人中2600万人(8%)、日本は1億2600万人中39万人(0.3%、米国の26分の1)。約8割は無症状です ので、実際の発症率は更に低くなります。

治療法には治療必要数(NNT:number need to treat)という概念があります。「何人に

1人の割合で効果が認められるか」というものです。発症率を加味して計算すると、米国 ではNNT=149、日本ではNNT=3874となります。つまり、米国では149人に1人、日本 では3800人に1人しか効果を認めない治療法ということになります。さらに言えば米国で も100人に打って効果がある人は1人以下ということになります。

臨床研究で有効と言われる治療法はNNT5∼10までとのことですから、効果は非常に限定 的と言わざるを得ません。

例えば、感染対策する前のインフルエンザの発症率は、5人に1人ぐらいでしたが、仮に 100人に10人(発症率10%)としましょう。これが有効率90%のワクチンを打つと発症は100 人に1人(発症率1%)になります。NNT を計算すると、1/(0.1-0.01)=11.1となり、11人に1 人に恩恵があると判断されます。

アメリカ国立生物工学センターの発表によると、 インフルエンザワクチンのNNTは型が 合えば12から37ですが、平均40程度と言われています。また、生ワクチンである水痘ワク チン(生ワクチン)NNTは1.1∼5.5、麻しんNNT7と驚くほど効果的です。 アメリカ国立生物工学情報センター(NCBI)サイトより https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3994812/

一方、害必要数(NNH:number need to harm)といって、「どれだけの人に治療を行え

ば有害事象を認めるか」という指標もあります。新型コロナウイルスワクチンはNNHは 6.25ですので、6人に1人は何らかの副反応が起こることになります(インフルエンザワ クチンのNNHは125)。

ワクチンの効果持続期間 現在市販後調査(phase IV)の報告はなく詳細不明です。

まとめ

新型コロナウイルスワクチンの効果は、発症率の低い日本では、恩恵を得る人は3800人に 1人と非常に限定的である。副反応の頻度はインフルエンザワクチンより高い。下記の超 過死亡数を見ても、日本人は新型コロナ流行によって総死亡率が減っており、善玉ウイル スと言ってもよい。基礎疾患のある人、高齢者に限り接種することが望ましい。特に日本 では罹患率が低く、新型コロナに対する免疫をすでに持っている可能性が高いので、上記 以外の人は接種する必要性は低い。 むしろ、基礎疾患のある人は肺炎球菌のワクチンや日本脳炎の追加接種を行うべき。

上のグラフはニューヨークタイムズサイトよりコピーしたものです。各国の2019年の死亡 者数(水色)に2020年の死亡者数(赤線)を重ねています。赤線がオーバーシュートしている 国がほとんどですが、日本、韓国、ノルウェー、デンマークでは死者数の明らかな死者の 増加は認めません。これを見ても死亡数が激増した国々とむしろ減少している日本では、 ワクチンの位置付けが違ってくるのは当然です。

2021/02/12追記

ワクチンのNNT を計算するには、1人の人を1年観察(人年person*year )で発症率を計算しないといけない様です。つまり1人の人を1年観察して1人年と考えます。接種群(8/2214 人年 0.36%)、非接種群(162/2222 7.2%) NNT=1/ (0.072-0.0036)=14.6となりました。同様にして、日本におけるNNTは379となります。米国においてはある程度有効と考 えられますが、発症率の低い日本では、やはり有効性は低いと考えられます。

以上です。

Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine N Engl J Med 2020; 383:2603-2615