その76 肋骨を引き締めよう

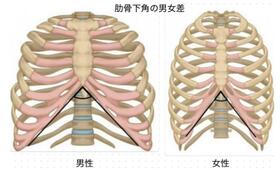

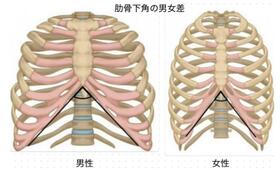

リブフレア(rib flare)という言葉を聞いたことはあるでしょうか。ribは「肋骨」で、flareには「燃え上がる」「広がる」などいろいろな意味がありますが、フレアスカートやフレアパンツで使われている「広がる」という意味です。肋骨の幅と肋骨下角は女性より男性で大きくなっています。この肋骨下角(ISA: infra costa angle)が90度以上になった状態をリブフレアと定義します。

肋骨が広がっているとはどういう状態かというと、両手を広げ大きく息を吸ってみてください。左右の肋骨下の角度が広がり、肋骨の下縁が前方に突出してきます。また背中がそることで、骨盤が前に倒れ、反り腰の状態になります。

反り腰になると①腰痛 ②肩こり・首こり ③ぽっこりお腹 ④足のむくみ ⑤呼吸が浅くなる、などの症状が現れます。特に女性はデスクワーク中やハイヒールを履いて立っている時に反り腰になりやすくなります。特に産後の女性は、胎児が成長するにつれて、腹筋引き伸ばされて肋骨は肋骨は広がり、重みで前方に力がかかり反り腰になります。

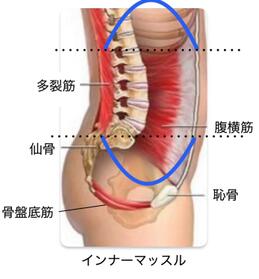

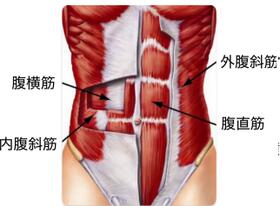

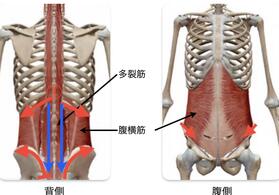

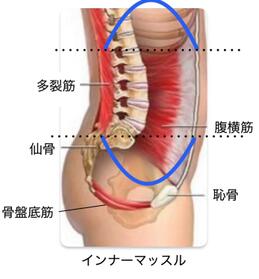

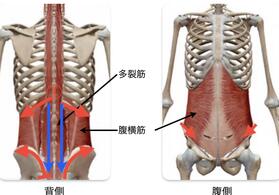

肋骨が引き締まり、骨盤が真っ直ぐになっていると、上の図のように横隔膜と骨盤が正しい位

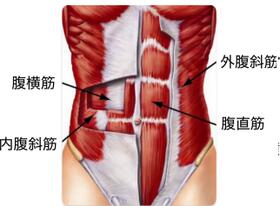

置関係(青いお椀を合わせた状態)になり、体の動きがスムーズになります。肋骨と骨盤を繋いでいる筋肉は腹筋です。腹筋は3重構造になっていますが、最も深層にある腹横筋はコルセットのように肋骨下縁と骨盤上縁を繋いでいます。お腹を凹まして息を吐くことによって腹横筋は収縮し、肋骨が引き締まり、骨盤が立ってきます。この状態では横隔膜と骨盤のラインが平行(stuck rib-pelvis )になっており、この状態の時に最高の運動ぱフォーマンスが得られます。野球、テニス、水泳、バレエ、武道などでは、骨盤と肋骨の連携が求められます。

腹横筋は一番深いところにあるので、トレーニングでもなかなか意識されません。特に運動不足の方、デスクワークの方は、体を取り巻く腹横筋の背中部部分と背骨の両側に位置する多裂筋に緊張が生じてしまい、固くなってしまい、肋骨が開いてしまうのです。今日のポイントは腹横筋、多裂筋を意識的にストレッチして体の動きを最適化することです。

一旦息を吐いて腹を凹ませます。その形のまま、ゆっくり呼吸を続けます(丹田呼吸)。親指を背中の真ん中に置て、両掌で肋骨を締め付けるように圧迫しながら、上体を前後に揺らします。親指を赤い線に沿ってゆっくりと動かしながら、体を前後に揺らします。

腸前上突起(ASIS)から仙骨に沿って親指で圧迫しながら体を前後に揺らします。親指を寛骨上縁に沿って少しずつ動かします。続いて、両手の親指を①の場所に起き、上体を前後に曲げ伸ばししながら、親指を仙骨までずらしていきます。この後に体を捻ってみてください。体操前よりも捻りやすくなっていると思います。靴下を履いたり、階段を昇り易くなるのがわかると思います。

以上です。

肋骨が広がっているとはどういう状態かというと、両手を広げ大きく息を吸ってみてください。左右の肋骨下の角度が広がり、肋骨の下縁が前方に突出してきます。また背中がそることで、骨盤が前に倒れ、反り腰の状態になります。

反り腰になると①腰痛 ②肩こり・首こり ③ぽっこりお腹 ④足のむくみ ⑤呼吸が浅くなる、などの症状が現れます。特に女性はデスクワーク中やハイヒールを履いて立っている時に反り腰になりやすくなります。特に産後の女性は、胎児が成長するにつれて、腹筋引き伸ばされて肋骨は肋骨は広がり、重みで前方に力がかかり反り腰になります。

肋骨が引き締まり、骨盤が真っ直ぐになっていると、上の図のように横隔膜と骨盤が正しい位

置関係(青いお椀を合わせた状態)になり、体の動きがスムーズになります。肋骨と骨盤を繋いでいる筋肉は腹筋です。腹筋は3重構造になっていますが、最も深層にある腹横筋はコルセットのように肋骨下縁と骨盤上縁を繋いでいます。お腹を凹まして息を吐くことによって腹横筋は収縮し、肋骨が引き締まり、骨盤が立ってきます。この状態では横隔膜と骨盤のラインが平行(stuck rib-pelvis )になっており、この状態の時に最高の運動ぱフォーマンスが得られます。野球、テニス、水泳、バレエ、武道などでは、骨盤と肋骨の連携が求められます。

腹横筋は一番深いところにあるので、トレーニングでもなかなか意識されません。特に運動不足の方、デスクワークの方は、体を取り巻く腹横筋の背中部部分と背骨の両側に位置する多裂筋に緊張が生じてしまい、固くなってしまい、肋骨が開いてしまうのです。今日のポイントは腹横筋、多裂筋を意識的にストレッチして体の動きを最適化することです。

一旦息を吐いて腹を凹ませます。その形のまま、ゆっくり呼吸を続けます(丹田呼吸)。親指を背中の真ん中に置て、両掌で肋骨を締め付けるように圧迫しながら、上体を前後に揺らします。親指を赤い線に沿ってゆっくりと動かしながら、体を前後に揺らします。

腸前上突起(ASIS)から仙骨に沿って親指で圧迫しながら体を前後に揺らします。親指を寛骨上縁に沿って少しずつ動かします。続いて、両手の親指を①の場所に起き、上体を前後に曲げ伸ばししながら、親指を仙骨までずらしていきます。この後に体を捻ってみてください。体操前よりも捻りやすくなっていると思います。靴下を履いたり、階段を昇り易くなるのがわかると思います。

以上です。

その75 めまいの根本原因は自律神経の緊張(脳の感覚過敏)です

暑い季節になるとめまいや頭痛を訴える人が多くなります。

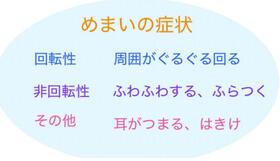

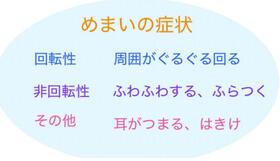

「顔を動かすと天井がぐるぐる回

る」「雲の上を歩いているように足元が柔らかい」などと訴える方がいます。前者を回転性めまい(めまい:vertigo)、後者を非回転性めまい(ふらつき: dizziness)といいます。その他の随伴症状としては、吐き気、の閉塞感(低音性難聴)、耳鳴りなどがあります。

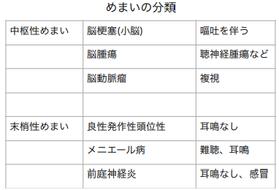

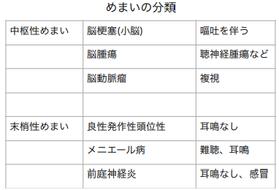

めまいの原因は大きく2つに分類されます。中枢性めまいと末梢性めまいです。中枢性めまいは、脳内の器質的疾患(脳伷塞、脳出血、脳腫瘍、水頭症など)を認める場合です。抹消性は、脳内に明らな異常を認めない場合で、耳鼻科を受診して、頭部MRIやCTで異常を認めなければ「メニエール(1867年発表)ですね」とか「耳石が原因です(良性発作性頭位性めまい1952年)」「内耳のリンパ液の増加している(内リンパ水腫1965年)」などと説明されます。

最近では、3ヶ月以上続く非回転性めまいにPPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい2017年)などと名付けられましが確定診断できるツールはありません。めまいの治療薬は、利尿薬(イソバイド)、ビタミン剤(メチコバール)や循環改善薬(ベタヒスチン)などがあります。これらの薬の上梓はそれぞれ、1968年、1978年そして1977年で、昭和の薬が今使われています。このようにめまいに対する診断と治療は、この半世進歩がありません。またこれらの薬によりめまが治ったのか、自然に治ったのか判断できないほどの効果しかありません。

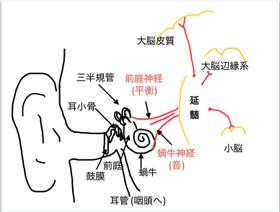

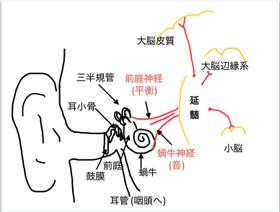

上図は、耳の解剖を簡略的に示したものです。音が鼓膜を振動させ、それを耳小骨という3つの小さな骨が増幅して内耳(カタツムリのような器官)に伝えます。その情報は内耳神経(前庭神経+蝸牛神経)を通って延髄(脳と脊髄の接合部)に至ります。延髄は大脳皮質(感覚、思考、判断)、大脳辺縁系(感情、記憶、自律神経)や小脳(平衡機能)と密接に繋がっていますので、めまいは思考、感情の影響を強く受けます。

大地震や洪水などの大災害の後にめまいの患者さんが増えると言われるように、会社やプライベートの強いストレスでもめまいが生じます。朝起きてめまいや嘔吐がある場合、ストレスを受け止めきれなくなっている状態と考えられます。体調不良が起こると不安感が増しますので、大脳皮質の感覚がどんどん敏感になり、自律神経が緊張して体中の血管が収縮して、脳の酸素不足が起こり、ますます感覚過敏となります。

このような症状は、いわゆるめまい治療薬では完治しません。自律神経の緊張を緩める治療が必要になります。そのためには症状に対する考え方(認知)を修正したり、血の巡りを良くする体操や呼吸法を行います。それでも効果が見られない場合には、向精神薬を使います。1年間続くめまいで左右確認ができず、車の運手ができなかった方が耳鼻科から紹介され、向精神薬を開始して翌日には治った経験があります。

なんと言っても最も効果的な方法は、1ヶ月休みをとってハワイや温泉でのんびりすることだと思います。

以上です。

*日本神経治療学会 標準的神経治療:めまい 2011

https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/memai.pdf

** メニエール病・遅発性内リンパ水腫診療ガイドライン 2025年

「顔を動かすと天井がぐるぐる回

る」「雲の上を歩いているように足元が柔らかい」などと訴える方がいます。前者を回転性めまい(めまい:vertigo)、後者を非回転性めまい(ふらつき: dizziness)といいます。その他の随伴症状としては、吐き気、の閉塞感(低音性難聴)、耳鳴りなどがあります。

めまいの原因は大きく2つに分類されます。中枢性めまいと末梢性めまいです。中枢性めまいは、脳内の器質的疾患(脳伷塞、脳出血、脳腫瘍、水頭症など)を認める場合です。抹消性は、脳内に明らな異常を認めない場合で、耳鼻科を受診して、頭部MRIやCTで異常を認めなければ「メニエール(1867年発表)ですね」とか「耳石が原因です(良性発作性頭位性めまい1952年)」「内耳のリンパ液の増加している(内リンパ水腫1965年)」などと説明されます。

最近では、3ヶ月以上続く非回転性めまいにPPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい2017年)などと名付けられましが確定診断できるツールはありません。めまいの治療薬は、利尿薬(イソバイド)、ビタミン剤(メチコバール)や循環改善薬(ベタヒスチン)などがあります。これらの薬の上梓はそれぞれ、1968年、1978年そして1977年で、昭和の薬が今使われています。このようにめまいに対する診断と治療は、この半世進歩がありません。またこれらの薬によりめまが治ったのか、自然に治ったのか判断できないほどの効果しかありません。

上図は、耳の解剖を簡略的に示したものです。音が鼓膜を振動させ、それを耳小骨という3つの小さな骨が増幅して内耳(カタツムリのような器官)に伝えます。その情報は内耳神経(前庭神経+蝸牛神経)を通って延髄(脳と脊髄の接合部)に至ります。延髄は大脳皮質(感覚、思考、判断)、大脳辺縁系(感情、記憶、自律神経)や小脳(平衡機能)と密接に繋がっていますので、めまいは思考、感情の影響を強く受けます。

大地震や洪水などの大災害の後にめまいの患者さんが増えると言われるように、会社やプライベートの強いストレスでもめまいが生じます。朝起きてめまいや嘔吐がある場合、ストレスを受け止めきれなくなっている状態と考えられます。体調不良が起こると不安感が増しますので、大脳皮質の感覚がどんどん敏感になり、自律神経が緊張して体中の血管が収縮して、脳の酸素不足が起こり、ますます感覚過敏となります。

このような症状は、いわゆるめまい治療薬では完治しません。自律神経の緊張を緩める治療が必要になります。そのためには症状に対する考え方(認知)を修正したり、血の巡りを良くする体操や呼吸法を行います。それでも効果が見られない場合には、向精神薬を使います。1年間続くめまいで左右確認ができず、車の運手ができなかった方が耳鼻科から紹介され、向精神薬を開始して翌日には治った経験があります。

なんと言っても最も効果的な方法は、1ヶ月休みをとってハワイや温泉でのんびりすることだと思います。

以上です。

*日本神経治療学会 標準的神経治療:めまい 2011

https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/memai.pdf

** メニエール病・遅発性内リンパ水腫診療ガイドライン 2025年

その74 熱中症に有効な漢方薬

ニュースでご覧になった方も多いと思いますが、令和7年4月20日に労働安全衛生規則の変更により、本年6月から、事業主に「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定」が義務づけられました。

熱中症とは「暑熱環境における身体適応障害によって発生する状態の総称」と定義*されています。これまで「熱失神、熱痙攣、熱疲労、熱射病」と分類されておりましたが、2024年より重症度は4つ**に分類されています。

I度は、めまい、吐き気、大量の発汗、筋けいれんで、意識障害を認めないもの。通常は現場で対応可能。

II度は、頭痛、嘔吐、虚脱感、判断力の低下を認めるもの。医療機関での診察が必要です。

III度は、体温が腋窩で38度以上で、意識障害、肝・腎機能障害、血液凝固障害のいずれかを認めた場合。入院治療が必要です。

IV 度では、表面温度40度以上または昏睡状態(GCS<8)をVI度と分類し、早急に積極的な冷却(activecooling)を行い、集中治療が必要となります。死亡率は30%以上となります。

冷所で安静を保つ受動冷却(passive cooling)と氷嚢、ジェルパッド、輸液などを使用して冷却する能動冷却(active cooling)があります。重症度IIからIVではactive coolingが必要になります。

熱中症が命に関わるのは、

①発汗による電解質(ナトリウム、

カリウム、カルシウム)の喪失、

②脱水による血液量減少による酸

素不足と血液の酸性化による神経

伝達異常、

③高体温による筋肉内のカルシウ

ム濃度の上昇、これらの結果、全

身の筋肉が痙攣し脱水や筋肉組織

(ミオグロブリン)の溶解が腎不全を

起こし、最終的には心臓が痙攣し

て死に至ります。

熱中症死亡者は2010年頃より急激に増えており、特に65歳以上の高齢者の割合が8割前後で推移しています。

今日は、熱中症に有効な漢方薬をご紹介します。こむら返りの特効薬と言われている「芍薬甘草湯」です。その機序は明らかになっておりませんが、芍薬は筋肉の緊張を緩め、甘草は肝機能を回復させます。実際に熱中症で筋痙攣を起こしている患者に芍薬甘草湯を投与して、筋痙攣が治った症例報告があります***。

激しい運動や長距離の歩行、そして暑い季節にはこむら返りが起こりやすくなります。夏には運動の前後に芍薬甘草湯を一袋ずつ服用することをお勧めいたします。

以上です。

*2008年日本医学会

**2024年度熱冷却方法はガイドライン(救急医学会)https://www.jaam.jp/info/2024/files/20240725_2024.pdf

***熱中症に付随した有痛性筋痙攣に対する芍薬甘草湯の治療経験 https://doi.org/10.3937/kampomed.64.177

熱中症とは「暑熱環境における身体適応障害によって発生する状態の総称」と定義*されています。これまで「熱失神、熱痙攣、熱疲労、熱射病」と分類されておりましたが、2024年より重症度は4つ**に分類されています。

I度は、めまい、吐き気、大量の発汗、筋けいれんで、意識障害を認めないもの。通常は現場で対応可能。

II度は、頭痛、嘔吐、虚脱感、判断力の低下を認めるもの。医療機関での診察が必要です。

III度は、体温が腋窩で38度以上で、意識障害、肝・腎機能障害、血液凝固障害のいずれかを認めた場合。入院治療が必要です。

IV 度では、表面温度40度以上または昏睡状態(GCS<8)をVI度と分類し、早急に積極的な冷却(activecooling)を行い、集中治療が必要となります。死亡率は30%以上となります。

冷所で安静を保つ受動冷却(passive cooling)と氷嚢、ジェルパッド、輸液などを使用して冷却する能動冷却(active cooling)があります。重症度IIからIVではactive coolingが必要になります。

熱中症が命に関わるのは、

①発汗による電解質(ナトリウム、

カリウム、カルシウム)の喪失、

②脱水による血液量減少による酸

素不足と血液の酸性化による神経

伝達異常、

③高体温による筋肉内のカルシウ

ム濃度の上昇、これらの結果、全

身の筋肉が痙攣し脱水や筋肉組織

(ミオグロブリン)の溶解が腎不全を

起こし、最終的には心臓が痙攣し

て死に至ります。

熱中症死亡者は2010年頃より急激に増えており、特に65歳以上の高齢者の割合が8割前後で推移しています。

今日は、熱中症に有効な漢方薬をご紹介します。こむら返りの特効薬と言われている「芍薬甘草湯」です。その機序は明らかになっておりませんが、芍薬は筋肉の緊張を緩め、甘草は肝機能を回復させます。実際に熱中症で筋痙攣を起こしている患者に芍薬甘草湯を投与して、筋痙攣が治った症例報告があります***。

激しい運動や長距離の歩行、そして暑い季節にはこむら返りが起こりやすくなります。夏には運動の前後に芍薬甘草湯を一袋ずつ服用することをお勧めいたします。

以上です。

*2008年日本医学会

**2024年度熱冷却方法はガイドライン(救急医学会)https://www.jaam.jp/info/2024/files/20240725_2024.pdf

***熱中症に付随した有痛性筋痙攣に対する芍薬甘草湯の治療経験 https://doi.org/10.3937/kampomed.64.177

その73 気分を無視して行動する (Let It Go)

精神科医療において最も頻度の高い疾患が不安症です。不安症の中には、全般性不安症(常に悪いこと考えてしまう)、パニック症(特に理由がないのに不安になる)、社交不安症(対人関係の過度な緊張感)、強迫症(強いこだわりがある)があります。「完璧でなければならない」「汚れてはいけない」といった非合理的な信念や自己規律が強く働き、日常生活に支障きたします。強迫症の患者は、意味のないと分かっていても「考えを抑え込もう」「行動をコントロールしよう」とするほど、症状(強迫観念や強迫行為)が悪化する傾向があります。

特に日本人はいくつかの文化的・社会的背景が影響して、不安症になりやすいといわれています。

① 高い完璧主義傾向 日本は「失敗を避ける文化」や「きちんとしなければならない」という社会規範が強く、几帳面・潔癖・完璧主義的傾向が不安症状を誘発しやすい。

② 恥文化・他者の視線の意識 「周囲に迷惑をかけてはいけない」「人からどう見られるかを気にする」文化は、対人不安や確認強迫の土壌となる。

③ 心理教育の不足「不安を感じるのは弱いこと」という誤解や、精神疾患への偏見が根強く、早期介入や認知行動療法的な教育が進みにくい。

④ 集団主義と「型にはまる」圧力 多様な考えや行動が認められにくい環境では、強迫的なルールや儀式を自分に課しやすくなる。

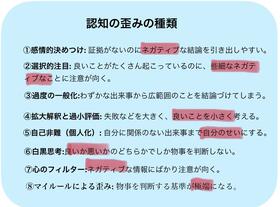

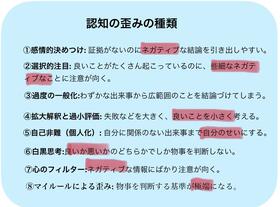

また下図のような認知(考え方)の歪みによって、自分が許容できることが少なく(ストライクゾーンが狭く)なり、ストレスを感じることが多くなります。このような人は対人関係を築きにくく、疲れやすい体質になってしまいます。

1990年代に提唱されたACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)*というセラピーがあります。ACTは「不安や強迫観念を消そうとする努力をやめ、それらを受け入れ、自分の価値に沿った行動に集中する」というもので

す。例えば「手を洗わないと不安になる」→ ACTでは「その不安を感じてもよい」と受け入れ、行動は価値に従う(例:家族と過ごす)。「考えを消したい」→ 「その考えはそのままでいていい」として手放す(Let It Go)。

マインドフルネス**は「今この瞬間に注意を向け、評価せずに観察する」技法です。強迫観念(が浮かんでも、それに反応せず、「今ここ」に注意を集中します。例えば、手を洗いたい衝動があっても、呼吸や身体感覚に意識を集中するのです。ある患者さんは「ゆっくり呼吸をして、空気が鼻の穴を通る感覚に意識を集中すると不安がなくなる」と話されました。

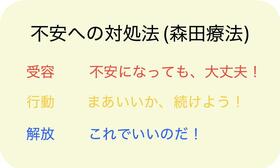

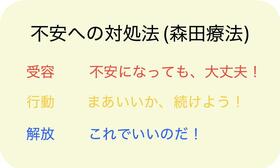

森田療法***は、日本で生まれた独自の精神療法で、森田正馬(もりた まさたけ)博士によって1919年に体系化されました。不安神経症(現在でいう強迫性症やパニック症など)を対象とした治療法で、不安や症状を排除せずに「あるがまま」に受け入れ、自然な生活行動に没頭することを治療の柱としています。

例えば「ドアを閉めたか」「ガスを止めたか」などの確認を1日数十回行う方がいて、確認しないと不安が高まり、出勤や外出が困難になっている場合を考えてみます。初期には、確認したくなる気持ちを「自然な不安」として捉えるよう指導します。中期には、確認衝動を感じても「確認せずに行動を続ける」課題に取り組みます。後期になると、仕事や家庭生活に意識を向け「確認に時間を使うことの無意味さ」に自ら気づくのです。現在国内には、不安症に適応のある薬剤は30種類以上ありますが、薬物療法は不安を軽減させる補助的な役割を持っていますが、治療の根本は「不安を無視して行動すること」です。すぐに治す事は困難ですが、

自然に治ることがあります。

治療する側の医師が不安症傾向の場合は、何とか治そうとする余りにあれこれと薬を使い、どれも効かないので医師も患者も疲弊してしまいます。患者は「もう通院しても意味がないのでは」と考えるたり、医師も「もう治せない」と匙を投げたくなったりします。ここでも「早く治りたい」や「早く治そう」と強く思いすぎると、エネルギーの無駄な消費につながりますので、常にリラックスした関係を継続することが大切です。

以前に「継続は自己肯定である」というコラムを書きましたが、この場合の自己肯定は「継続は相手への敬意である」と言い換えられると思います。私は、通院されている患者さんに対して、①敬意(こんなに辛いのに長時間待って、なかなか治らないのに診察を受けて、毎月来てお金を払ってくれる)、②責任(社会的援助を紹介したり、最新の治療法を検索し続ける)、③祈り(きっと治ります、早く治ってもらいたい)を信条にして診療しています。30年近く診療を続けている方もいます。

このように「答えのない状態に耐える力(negative capability)****」は、困難な問題に直面した際に、焦らず、その状態を受け入れる力を指しています。現代社会は処理すべき情報量が大きく、VUCA(変動的、不確実、複雑、曖昧)の時代といわれており、この能力が重要視されています。不安な気分になりやすい人は、認知の歪みがないか自己分析し、気分を無視して行動すると、快く生活ができるはずです。

以上です。

* Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change(1999

年) アメリカの心理学者スティーヴン・C・ヘイズ(Steven C. Hayes)博士

** Kabat-Zinn, J. (1982). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients

based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary

results.General Hospital Psychiatry, 4(1), 33‒47.

DOI: 10.1016/0163-8343(82)90026-3

*** 「神経質ノ本態及療法」1919年(大正8年) 『精神神経学雑誌』第14巻 第1号 精神科医 森田正馬(も

りた まさたけ) 1874年(明治7年)~1938年(昭和13年)

****John Keatsʼs Letter to George and Tom Keats, December 21, 1817

特に日本人はいくつかの文化的・社会的背景が影響して、不安症になりやすいといわれています。

① 高い完璧主義傾向 日本は「失敗を避ける文化」や「きちんとしなければならない」という社会規範が強く、几帳面・潔癖・完璧主義的傾向が不安症状を誘発しやすい。

② 恥文化・他者の視線の意識 「周囲に迷惑をかけてはいけない」「人からどう見られるかを気にする」文化は、対人不安や確認強迫の土壌となる。

③ 心理教育の不足「不安を感じるのは弱いこと」という誤解や、精神疾患への偏見が根強く、早期介入や認知行動療法的な教育が進みにくい。

④ 集団主義と「型にはまる」圧力 多様な考えや行動が認められにくい環境では、強迫的なルールや儀式を自分に課しやすくなる。

また下図のような認知(考え方)の歪みによって、自分が許容できることが少なく(ストライクゾーンが狭く)なり、ストレスを感じることが多くなります。このような人は対人関係を築きにくく、疲れやすい体質になってしまいます。

1990年代に提唱されたACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)*というセラピーがあります。ACTは「不安や強迫観念を消そうとする努力をやめ、それらを受け入れ、自分の価値に沿った行動に集中する」というもので

す。例えば「手を洗わないと不安になる」→ ACTでは「その不安を感じてもよい」と受け入れ、行動は価値に従う(例:家族と過ごす)。「考えを消したい」→ 「その考えはそのままでいていい」として手放す(Let It Go)。

マインドフルネス**は「今この瞬間に注意を向け、評価せずに観察する」技法です。強迫観念(が浮かんでも、それに反応せず、「今ここ」に注意を集中します。例えば、手を洗いたい衝動があっても、呼吸や身体感覚に意識を集中するのです。ある患者さんは「ゆっくり呼吸をして、空気が鼻の穴を通る感覚に意識を集中すると不安がなくなる」と話されました。

森田療法***は、日本で生まれた独自の精神療法で、森田正馬(もりた まさたけ)博士によって1919年に体系化されました。不安神経症(現在でいう強迫性症やパニック症など)を対象とした治療法で、不安や症状を排除せずに「あるがまま」に受け入れ、自然な生活行動に没頭することを治療の柱としています。

例えば「ドアを閉めたか」「ガスを止めたか」などの確認を1日数十回行う方がいて、確認しないと不安が高まり、出勤や外出が困難になっている場合を考えてみます。初期には、確認したくなる気持ちを「自然な不安」として捉えるよう指導します。中期には、確認衝動を感じても「確認せずに行動を続ける」課題に取り組みます。後期になると、仕事や家庭生活に意識を向け「確認に時間を使うことの無意味さ」に自ら気づくのです。現在国内には、不安症に適応のある薬剤は30種類以上ありますが、薬物療法は不安を軽減させる補助的な役割を持っていますが、治療の根本は「不安を無視して行動すること」です。すぐに治す事は困難ですが、

自然に治ることがあります。

治療する側の医師が不安症傾向の場合は、何とか治そうとする余りにあれこれと薬を使い、どれも効かないので医師も患者も疲弊してしまいます。患者は「もう通院しても意味がないのでは」と考えるたり、医師も「もう治せない」と匙を投げたくなったりします。ここでも「早く治りたい」や「早く治そう」と強く思いすぎると、エネルギーの無駄な消費につながりますので、常にリラックスした関係を継続することが大切です。

以前に「継続は自己肯定である」というコラムを書きましたが、この場合の自己肯定は「継続は相手への敬意である」と言い換えられると思います。私は、通院されている患者さんに対して、①敬意(こんなに辛いのに長時間待って、なかなか治らないのに診察を受けて、毎月来てお金を払ってくれる)、②責任(社会的援助を紹介したり、最新の治療法を検索し続ける)、③祈り(きっと治ります、早く治ってもらいたい)を信条にして診療しています。30年近く診療を続けている方もいます。

このように「答えのない状態に耐える力(negative capability)****」は、困難な問題に直面した際に、焦らず、その状態を受け入れる力を指しています。現代社会は処理すべき情報量が大きく、VUCA(変動的、不確実、複雑、曖昧)の時代といわれており、この能力が重要視されています。不安な気分になりやすい人は、認知の歪みがないか自己分析し、気分を無視して行動すると、快く生活ができるはずです。

以上です。

* Acceptance and Commitment Therapy: An Experiential Approach to Behavior Change(1999

年) アメリカの心理学者スティーヴン・C・ヘイズ(Steven C. Hayes)博士

** Kabat-Zinn, J. (1982). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients

based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical considerations and preliminary

results.General Hospital Psychiatry, 4(1), 33‒47.

DOI: 10.1016/0163-8343(82)90026-3

*** 「神経質ノ本態及療法」1919年(大正8年) 『精神神経学雑誌』第14巻 第1号 精神科医 森田正馬(も

りた まさたけ) 1874年(明治7年)~1938年(昭和13年)

****John Keatsʼs Letter to George and Tom Keats, December 21, 1817

その72 魂(spirituality)を磨いて健やかに

NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が先週から始まりました。アンパンマン作者のやなせたかしをモデルとしたドラマです。

子供時代のたかしのが幼馴染のぶちゃん(後の妻)の父親が出張先で亡くなり、悲しみに暮れています。たかしは居候している叔父(医師)に問いかけます。(たかし)どうしたらのぶちゃんに元気になってもらえるのかな。僕にできることはないのかな。

(伯父、竹野内豊)そればっかりは、医者にも治せん。時と言う薬しかない。それが生きちゅうことではないかい。生きちゅうき、悲しいがや。生きちゅうき、苦しいがや。生きちゅうき、いつか元気になって、きっと笑える日が来るがや(僕らはみんな生きている、詩 やなせたかし)。

たかしは、駅で父親を探すのぶちゃんに、駅に迎えにきたのぶちゃんと父親の絵を渡します。のぶちゃんは絵を抱きしめます。

人間の苦痛(total pain)は、①身体的苦痛(physical pain)、②精神的苦痛(mental pain )、③社会的苦痛(social pain)、④霊的苦痛(spiritual pain)に分類されます。①と②は鎮痛薬や抗不安薬などで対処か可能ですが、③に関しては環境調整が必要であり、④に関してはスピリチュアルケアが必要です。

「魂(spirituality)」は、自然界に親しみ、感じ、そこにある人智を超えた力に畏敬の念を持つことで育まれます。スピリチュアルケアでは「すべての病は魂のエネルギーが抑圧された結果である」と考え、魂のエネルギーを高めることを目的とします。WHO の定義によれば「スピリチュアリティは宗教と同義ではない。それは、人生に意味を見出すことや、他者・宇宙とのつながりを見つけることに関係している」とされています。

では、魂のエネルギー(spiritual well-being )を高めるにはどうしたらいいでしょうか。

27歳で京セラを創業し、78歳で日本航空再建に取り組んだ稲盛和夫氏(1932-2022)の行動義をご紹介したいと思います。

1 誰にも負けない努力をする

2 謙虚にして驕らず

3 反省のある毎日を送る

4 生きていることに感謝する→自然の摂理によって生かされている

5 善行、利他行を積む→陰徳を重ねる。思いやりの心を持つ

6 感性的な悩みをしない→くよくよ悩まず新しい行動に移る

2009年10月15日に行われた鹿児島大学工学部稲盛学生賞・授賞式での特別講義 「活きる力」より稲盛和夫氏は「人生と経営」の中で「経営には権謀術数(戦略・戦術)は全く必要ない、今日一日を一生懸命に生きさえすれば、未来は開けてくる」と述べています。「一生懸命苦労して努力してきた結果、魂が磨かれて人間性が向上していきます」と続きます。

「一生懸命に『誰にも負けない努力をする』と同時に『反省する』ということを毎日繰り返していけば、魂は純化され、浄化され、美しい魂へ、また善き魂へ変わっていくと私は信じています」と締めくくっています。

魂のエネルギーが高い人は、うつ病や不安が少ない、人生に満足している、人に優しくでる、病気の回復が早くなる ということがわかっています。

現代社会は「心の時代(Mind from Matter)」と言われています。心とは単なる精神を意味するだけでなく生命の根本にある魂と考えて、それを高める視点が大切になります。

アンパンマンは、お腹をすかせた人に自分の顔の一部をちぎって与える、究極の利他精神を持ったヒーロです。この素晴らしい絵本を読んで育った40代以下の人々が、これからの日本を支えてくれると思うと心がほっこりします。

以上です。

参考文献

『生き方―人間として一番大切なこと』(稲盛和夫、サンマーク出版 2004)

Handbook of Religion and Health 2012

子供時代のたかしのが幼馴染のぶちゃん(後の妻)の父親が出張先で亡くなり、悲しみに暮れています。たかしは居候している叔父(医師)に問いかけます。(たかし)どうしたらのぶちゃんに元気になってもらえるのかな。僕にできることはないのかな。

(伯父、竹野内豊)そればっかりは、医者にも治せん。時と言う薬しかない。それが生きちゅうことではないかい。生きちゅうき、悲しいがや。生きちゅうき、苦しいがや。生きちゅうき、いつか元気になって、きっと笑える日が来るがや(僕らはみんな生きている、詩 やなせたかし)。

たかしは、駅で父親を探すのぶちゃんに、駅に迎えにきたのぶちゃんと父親の絵を渡します。のぶちゃんは絵を抱きしめます。

人間の苦痛(total pain)は、①身体的苦痛(physical pain)、②精神的苦痛(mental pain )、③社会的苦痛(social pain)、④霊的苦痛(spiritual pain)に分類されます。①と②は鎮痛薬や抗不安薬などで対処か可能ですが、③に関しては環境調整が必要であり、④に関してはスピリチュアルケアが必要です。

「魂(spirituality)」は、自然界に親しみ、感じ、そこにある人智を超えた力に畏敬の念を持つことで育まれます。スピリチュアルケアでは「すべての病は魂のエネルギーが抑圧された結果である」と考え、魂のエネルギーを高めることを目的とします。WHO の定義によれば「スピリチュアリティは宗教と同義ではない。それは、人生に意味を見出すことや、他者・宇宙とのつながりを見つけることに関係している」とされています。

では、魂のエネルギー(spiritual well-being )を高めるにはどうしたらいいでしょうか。

27歳で京セラを創業し、78歳で日本航空再建に取り組んだ稲盛和夫氏(1932-2022)の行動義をご紹介したいと思います。

1 誰にも負けない努力をする

2 謙虚にして驕らず

3 反省のある毎日を送る

4 生きていることに感謝する→自然の摂理によって生かされている

5 善行、利他行を積む→陰徳を重ねる。思いやりの心を持つ

6 感性的な悩みをしない→くよくよ悩まず新しい行動に移る

2009年10月15日に行われた鹿児島大学工学部稲盛学生賞・授賞式での特別講義 「活きる力」より稲盛和夫氏は「人生と経営」の中で「経営には権謀術数(戦略・戦術)は全く必要ない、今日一日を一生懸命に生きさえすれば、未来は開けてくる」と述べています。「一生懸命苦労して努力してきた結果、魂が磨かれて人間性が向上していきます」と続きます。

「一生懸命に『誰にも負けない努力をする』と同時に『反省する』ということを毎日繰り返していけば、魂は純化され、浄化され、美しい魂へ、また善き魂へ変わっていくと私は信じています」と締めくくっています。

魂のエネルギーが高い人は、うつ病や不安が少ない、人生に満足している、人に優しくでる、病気の回復が早くなる ということがわかっています。

現代社会は「心の時代(Mind from Matter)」と言われています。心とは単なる精神を意味するだけでなく生命の根本にある魂と考えて、それを高める視点が大切になります。

アンパンマンは、お腹をすかせた人に自分の顔の一部をちぎって与える、究極の利他精神を持ったヒーロです。この素晴らしい絵本を読んで育った40代以下の人々が、これからの日本を支えてくれると思うと心がほっこりします。

以上です。

参考文献

『生き方―人間として一番大切なこと』(稲盛和夫、サンマーク出版 2004)

Handbook of Religion and Health 2012