その56 血圧の話(高血圧編)

寒い季節になると、血圧が高いと受診する人が増えます。令和元年厚労省国民健康・栄養調査結果によると、収縮期が140mmHg以上の高血圧は、男性で29.9%、女性で24.9%であり、年々減少しています。

血圧は文字通り「血管にかかる圧力」です。血圧は血管の弾力性(硬さ)、血液量、心臓の収縮力で決まります。血圧120/70 mmHgと言えば、心臓が縮むとき時(収縮期)の圧力が120 mmHg、心臓が膨らんだ時(拡張期)の圧力が70 mmHgということです。mmHgとは水銀柱を上げる高さで、1気圧では760 mmでので、70 mmHgは0.1気圧ぐらいでしょうか。

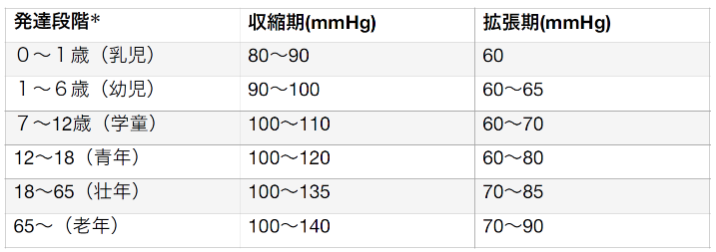

血圧は年齢とともに高くなります。男性は女性と比較して血圧は高い傾向にありますが、女性は更年期(45‐55歳)で急に高くなるので注意が必要です。年齢と血圧の目安を表にまとめてみました*。

高血圧症の9割程度は「本態性高血圧(essential hypertension)」と呼ばれ、原因不明です。高血圧の原因疾患があるものを「2次性高血圧(secondery hypertension)」といい、腎臓病、ホルモン異常などがあります。若い女性で血圧が高い場合、甲状腺や副腎のホルモン異常(アルドステロン症)などがあり、ホルモンを調節する治療によって血圧が正常になります。

血管はゴムホースと同じで、使わないと硬くなります。運動しない人は血管が伸び縮みしないので硬くなります。メタボの人は血液量が多いので血管にかかる圧力が高くなります。また、緊張すると血管が縮むので、ストレスの多い人の血圧は高くなります。食事で気をつけることは減塩(6g以下)、カルシム、カリウム(緑の野菜)摂取です。

米国の100万人以上のメタ研究では、115/75 mmHgを基準として、収縮期が20 mmHg上がると又は拡張期が10 mmHg上がる毎に心血管疾患(心筋梗塞や脳梗塞)の死亡率が2倍になるということがわかっています**。

診察室で血圧が高くなる白衣高血圧の人の予後は、正常血圧の人の予後と変わらないことがわかっています。それとは逆に診察室では低く、普段高い人は「仮面高血圧」といわれ、正常血圧者より長期予後が悪くなるといわれています。

血圧を下げるためには、①運動(息の上がる運動)②血液量を下げる(減量、減塩) ③リラックスを心がけることが有用です。特に減量は大切で、適正体重にするだけで血圧が正常化する人がいます。

高血圧の定義は140/90 mmHg以上ですので、健康診断で高血圧を指摘され、①~③を半年程度行っても改善が見られない場合は薬物療法の適応になります。治療の目標(降圧目標)は,75歳未満で130 /80 mmHg(家庭血圧 125/75 mmHg)、75歳以上で135/85 mmHg (同130/80 mmHg)です***。

よく「一旦血圧の薬を飲み始めたら一生服用しないといけない」などと心配する人がいますが、米国の教科書には「80歳以上は治療目標の例外(possible exceptions totherapeutic target of <130/80 mmHg)」と書かれています。65歳以上では降圧薬による低血圧がめまいや失神の原因となるので、そのような時も中止します。

最近の降圧薬は副作用が少なくなっていますし、境界型の血圧では急に高くなることがあるので、高血圧の人は迷わず服用するようにしましょう。

以上です。

*エリクソンの「心理社会的発達理論」で提唱されている「8つの発達段階」参考

** Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21st. ed.

***高血圧治療ガイドライン 2019

血圧は文字通り「血管にかかる圧力」です。血圧は血管の弾力性(硬さ)、血液量、心臓の収縮力で決まります。血圧120/70 mmHgと言えば、心臓が縮むとき時(収縮期)の圧力が120 mmHg、心臓が膨らんだ時(拡張期)の圧力が70 mmHgということです。mmHgとは水銀柱を上げる高さで、1気圧では760 mmでので、70 mmHgは0.1気圧ぐらいでしょうか。

血圧は年齢とともに高くなります。男性は女性と比較して血圧は高い傾向にありますが、女性は更年期(45‐55歳)で急に高くなるので注意が必要です。年齢と血圧の目安を表にまとめてみました*。

高血圧症の9割程度は「本態性高血圧(essential hypertension)」と呼ばれ、原因不明です。高血圧の原因疾患があるものを「2次性高血圧(secondery hypertension)」といい、腎臓病、ホルモン異常などがあります。若い女性で血圧が高い場合、甲状腺や副腎のホルモン異常(アルドステロン症)などがあり、ホルモンを調節する治療によって血圧が正常になります。

血管はゴムホースと同じで、使わないと硬くなります。運動しない人は血管が伸び縮みしないので硬くなります。メタボの人は血液量が多いので血管にかかる圧力が高くなります。また、緊張すると血管が縮むので、ストレスの多い人の血圧は高くなります。食事で気をつけることは減塩(6g以下)、カルシム、カリウム(緑の野菜)摂取です。

米国の100万人以上のメタ研究では、115/75 mmHgを基準として、収縮期が20 mmHg上がると又は拡張期が10 mmHg上がる毎に心血管疾患(心筋梗塞や脳梗塞)の死亡率が2倍になるということがわかっています**。

診察室で血圧が高くなる白衣高血圧の人の予後は、正常血圧の人の予後と変わらないことがわかっています。それとは逆に診察室では低く、普段高い人は「仮面高血圧」といわれ、正常血圧者より長期予後が悪くなるといわれています。

血圧を下げるためには、①運動(息の上がる運動)②血液量を下げる(減量、減塩) ③リラックスを心がけることが有用です。特に減量は大切で、適正体重にするだけで血圧が正常化する人がいます。

高血圧の定義は140/90 mmHg以上ですので、健康診断で高血圧を指摘され、①~③を半年程度行っても改善が見られない場合は薬物療法の適応になります。治療の目標(降圧目標)は,75歳未満で130 /80 mmHg(家庭血圧 125/75 mmHg)、75歳以上で135/85 mmHg (同130/80 mmHg)です***。

よく「一旦血圧の薬を飲み始めたら一生服用しないといけない」などと心配する人がいますが、米国の教科書には「80歳以上は治療目標の例外(possible exceptions totherapeutic target of <130/80 mmHg)」と書かれています。65歳以上では降圧薬による低血圧がめまいや失神の原因となるので、そのような時も中止します。

最近の降圧薬は副作用が少なくなっていますし、境界型の血圧では急に高くなることがあるので、高血圧の人は迷わず服用するようにしましょう。

以上です。

*エリクソンの「心理社会的発達理論」で提唱されている「8つの発達段階」参考

** Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21st. ed.

***高血圧治療ガイドライン 2019

その55 咳の対処法

最近のニュースで、薬局から咳止め(鎮咳薬)をはじめ風邪薬の在庫が不足していることが報じらています。でもご安心ください。鎮咳薬は根本治療薬ではありません。今回のテーマは咳の対処法です。

咳は、気道内に入った異物を排出するための反射です。咳反射は、気管支粘膜が異物を感じた瞬間に、粘膜の知覚神経を通じて延髄に伝わり、横隔膜、肋間筋や腹筋を総動員して咳を出して異物を取り除こうとするのです。延髄は、大脳と脊髄の中間地点にあり、呼吸、嘔吐、嚥下、循環(心拍数)を司るセンターです。

市販されている鎮咳薬は、ほとんどが延髄の働きを弱めるための麻薬(コデイン、ヒドロコデイン)です。これらを長期的に服用すると眠気や便秘など副作用の他、薬を飲まないといられなくなる依存が形成されます。

また、気管支拡張目的で添加されているエフェドリンは、交感神経刺激剤(一種の興奮剤、血圧を上げ、心拍数を高める)ため、運動競技会で禁止薬物に指定されています。

令和5年2月8日付け薬生発0208第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知により、「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が変更されました。

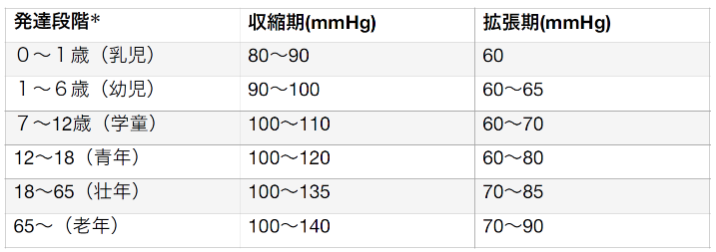

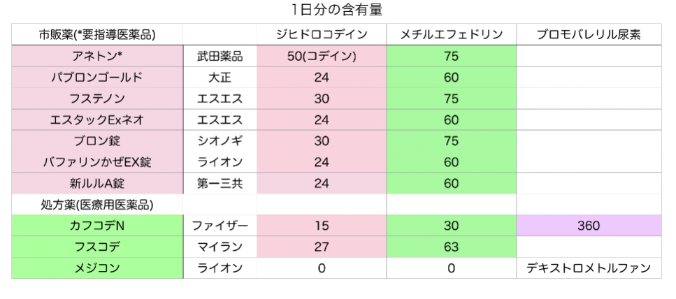

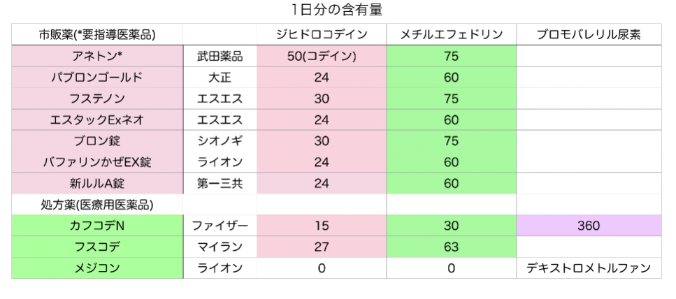

① ジヒドロコデイン (麻薬) ② メチルエフェドリン (興奮薬) ③ ブロモバレリル尿素 (鎮静薬)

これらを含む薬については、一人一個(一箱または一瓶)の販売に限定されています。ブロモバレリル尿素は前回の一口メモ(鎮痛薬の安全な使い方)でお伝えした通り、鎮痛薬に添加されることがある依存性の強い鎮静薬です。

病院で処方される咳止めにもジヒドロコデイン、メチルエフェドリンが含まれているものがあります。中にはブロモバレリル尿素も配合された最強の咳止め(カフコデN)もあります。

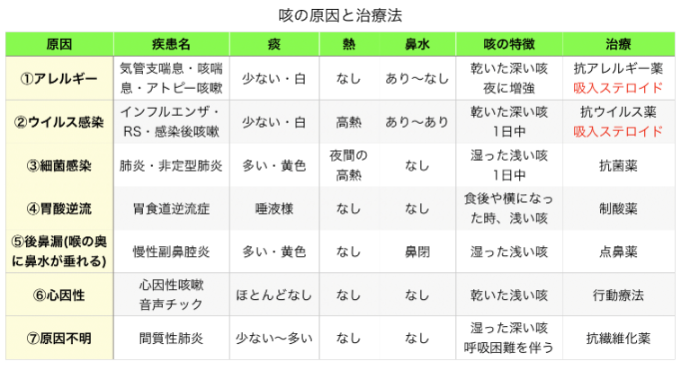

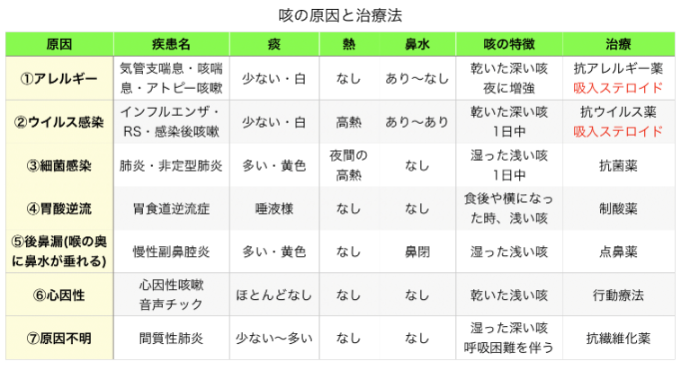

では、咳の根本治療は何でしょうか。下の表に示しましたように、治療法はいろいろありますが、鎮咳薬は全く含まれていません。当院では、咳が苦しくて眠れないような時に、寝る前だけ鎮咳薬を補助的に処方しています。

長引く咳の9割は①と②です。だらだらと鎮咳薬を使わずに根本治療(吸入ステロイド)を受けましょう。

以上です。

濫用等の恐れのある医薬品について(厚労省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001062520.pdf

ドーピング対照薬検索

https://www.data-index.co.jp/medsearch/anti-doping/

咳は、気道内に入った異物を排出するための反射です。咳反射は、気管支粘膜が異物を感じた瞬間に、粘膜の知覚神経を通じて延髄に伝わり、横隔膜、肋間筋や腹筋を総動員して咳を出して異物を取り除こうとするのです。延髄は、大脳と脊髄の中間地点にあり、呼吸、嘔吐、嚥下、循環(心拍数)を司るセンターです。

市販されている鎮咳薬は、ほとんどが延髄の働きを弱めるための麻薬(コデイン、ヒドロコデイン)です。これらを長期的に服用すると眠気や便秘など副作用の他、薬を飲まないといられなくなる依存が形成されます。

また、気管支拡張目的で添加されているエフェドリンは、交感神経刺激剤(一種の興奮剤、血圧を上げ、心拍数を高める)ため、運動競技会で禁止薬物に指定されています。

令和5年2月8日付け薬生発0208第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知により、「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が変更されました。

① ジヒドロコデイン (麻薬) ② メチルエフェドリン (興奮薬) ③ ブロモバレリル尿素 (鎮静薬)

これらを含む薬については、一人一個(一箱または一瓶)の販売に限定されています。ブロモバレリル尿素は前回の一口メモ(鎮痛薬の安全な使い方)でお伝えした通り、鎮痛薬に添加されることがある依存性の強い鎮静薬です。

病院で処方される咳止めにもジヒドロコデイン、メチルエフェドリンが含まれているものがあります。中にはブロモバレリル尿素も配合された最強の咳止め(カフコデN)もあります。

では、咳の根本治療は何でしょうか。下の表に示しましたように、治療法はいろいろありますが、鎮咳薬は全く含まれていません。当院では、咳が苦しくて眠れないような時に、寝る前だけ鎮咳薬を補助的に処方しています。

長引く咳の9割は①と②です。だらだらと鎮咳薬を使わずに根本治療(吸入ステロイド)を受けましょう。

以上です。

濫用等の恐れのある医薬品について(厚労省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001062520.pdf

ドーピング対照薬検索

https://www.data-index.co.jp/medsearch/anti-doping/

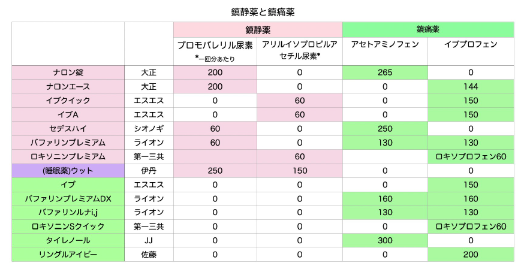

その54 鎮痛薬の安全な使い方

先日、10年位前から頭痛で通院している患者さんが「季節の変わり目で毎日頭痛があるので、市販の頭痛薬を毎日飲んでます」とお話されました。商品名を聞いてみると、鎮静薬を含んだ鎮痛薬でした。痛み止めとして鎮痛薬を服用するのはいいのですが、服用しすぎると痛みが慢性化しますし、鎮痛薬に鎮静薬(眠くさせる成分)が含まれていると依存性(毎日のように服用せずにはいられなくなる)や薬物の消退症状(薬が切れると落ち着かなくなること)が問題になります。

みなさん、こんにちは。今月の健康一口メモのテーマは「鎮痛薬の安全な使い方」です。お伝したいことは、①鎮痛薬の飲み過ぎで痛みが慢性化する(薬物関連頭痛)、②鎮静薬が含まれていると、薬が切れた時に不安になってまた服用するので依存を形成する、の2点です。

薬剤関連頭痛とは?

定義上、月に15日以上3ヶ月に渡って鎮痛薬を服用する必要のある頭痛を「薬剤関連頭痛(MOH:Medication Overuse Headache)」といいます。鎮痛薬は痛み物質(プロスタグランジン)を作らせないようにする薬ですが、痛み物質を抑えることにによって、感覚神経がより敏感になる状態となります。薬の代わりに、ストレッチ、マッサージ、温めるまたは冷やすなどして症状緩和に努めます。

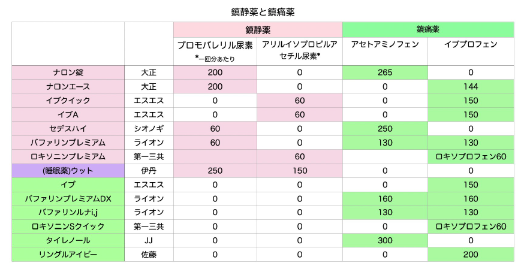

鎮痛薬に添加されている鎮静薬への依存

「ブロモバレリル尿素」「アリルイソプロピルアセチル尿素」は一部の市販の鎮痛薬に添加される鎮静薬です。これらが添加されていると眠気をきたしますので、確かに痛みは感じにくくなります。これらは非常に依存が生じやすい成分であり、米国などではすでに医薬品としては禁止されていますが、日本では簡単に手に入ります。具体的には「ナロン錠(大正)」「ナロンエース(大正)」「イブクイック(エスエス)」「イブA(エスエス)」「セデスハイ(シオノギ)」「バファリンプレミアム(ライオン)」「ロキソニンプレミアム(第一三共)」です。鎮痛薬ではなく睡眠薬として市販されている「ウット」は多量の鎮静薬を含んでいます。

これらの鎮静薬は半減期が2.5時間と短時間で体内から排出されるため、血中濃度が減少すると不安感が出現し、再び服用すると不安感が消失するので、薬が手放せなくなります。さらに、「ロキソニンプレミム」以外は2類医薬品であり、薬剤師の説明なしで気軽に購入できるようになっています。商品名も似通っているので、選ぶのも一苦労です。

上表のピンクの薬は、鎮静薬を含むので服用しないようにしましよう。緑の薬であっても服用は週に3回までにしましょう。紫の薬は鎮静薬の含有量が多く、過量服用で死亡例もある薬です。科学警察研究所資料によるブロモバレリル尿素中毒死者数は,1999年に37人,2000年に42人(多剤同時摂取を含む)と発表されています。致死量は20g前後と言われています。

鎮痛薬を選ぶときは、週に4回以上は慢性的に使用せず、特に成分に〇〇尿素が含まれているものは選ばないように気をつけましょう。ただし生理痛の時は、初日2日間は子宮収縮によってプロスタグランジンという痛み物質が放出されるため、2日間は痛みが弱くても1日3回鎮痛薬を服用することが有用です。

以上です。

Migraine

N Engl J Med 2020;383:1866-76.

Pathophysiology, prevention, and treatment of medication overuse headacheLancet Neurol 2019; 18: 891–902

日本中毒学会 http://jsct-web.umin.jp/shiryou/archive2/no3/

みなさん、こんにちは。今月の健康一口メモのテーマは「鎮痛薬の安全な使い方」です。お伝したいことは、①鎮痛薬の飲み過ぎで痛みが慢性化する(薬物関連頭痛)、②鎮静薬が含まれていると、薬が切れた時に不安になってまた服用するので依存を形成する、の2点です。

薬剤関連頭痛とは?

定義上、月に15日以上3ヶ月に渡って鎮痛薬を服用する必要のある頭痛を「薬剤関連頭痛(MOH:Medication Overuse Headache)」といいます。鎮痛薬は痛み物質(プロスタグランジン)を作らせないようにする薬ですが、痛み物質を抑えることにによって、感覚神経がより敏感になる状態となります。薬の代わりに、ストレッチ、マッサージ、温めるまたは冷やすなどして症状緩和に努めます。

鎮痛薬に添加されている鎮静薬への依存

「ブロモバレリル尿素」「アリルイソプロピルアセチル尿素」は一部の市販の鎮痛薬に添加される鎮静薬です。これらが添加されていると眠気をきたしますので、確かに痛みは感じにくくなります。これらは非常に依存が生じやすい成分であり、米国などではすでに医薬品としては禁止されていますが、日本では簡単に手に入ります。具体的には「ナロン錠(大正)」「ナロンエース(大正)」「イブクイック(エスエス)」「イブA(エスエス)」「セデスハイ(シオノギ)」「バファリンプレミアム(ライオン)」「ロキソニンプレミアム(第一三共)」です。鎮痛薬ではなく睡眠薬として市販されている「ウット」は多量の鎮静薬を含んでいます。

これらの鎮静薬は半減期が2.5時間と短時間で体内から排出されるため、血中濃度が減少すると不安感が出現し、再び服用すると不安感が消失するので、薬が手放せなくなります。さらに、「ロキソニンプレミム」以外は2類医薬品であり、薬剤師の説明なしで気軽に購入できるようになっています。商品名も似通っているので、選ぶのも一苦労です。

上表のピンクの薬は、鎮静薬を含むので服用しないようにしましよう。緑の薬であっても服用は週に3回までにしましょう。紫の薬は鎮静薬の含有量が多く、過量服用で死亡例もある薬です。科学警察研究所資料によるブロモバレリル尿素中毒死者数は,1999年に37人,2000年に42人(多剤同時摂取を含む)と発表されています。致死量は20g前後と言われています。

鎮痛薬を選ぶときは、週に4回以上は慢性的に使用せず、特に成分に〇〇尿素が含まれているものは選ばないように気をつけましょう。ただし生理痛の時は、初日2日間は子宮収縮によってプロスタグランジンという痛み物質が放出されるため、2日間は痛みが弱くても1日3回鎮痛薬を服用することが有用です。

以上です。

Migraine

N Engl J Med 2020;383:1866-76.

Pathophysiology, prevention, and treatment of medication overuse headacheLancet Neurol 2019; 18: 891–902

日本中毒学会 http://jsct-web.umin.jp/shiryou/archive2/no3/

その53 無酸素運動の勧め

前々回の一口メモで「デスクワーク症候群」について書きましたが、2020年にWHO(世界保健機構)から「身体活動および座位行動に関するガイドライン」が出ました。簡単に表現すると、適度な運動をして座りっぱなしの時間をできるだけ少なくしましょう、とういことです。

成人の場合、有酸素系の身体活動を週に150~300分行うと健康上の利益があると記されています。健康上の利益とは、総死亡率、循環器疾患の死亡率低下、がんの発症、糖尿病発症の予防、メンタルヘルスの改善、認知症、睡眠の質、肥満の改善される可能性です。有酸素運動は酸素を使用し時間をかけて行う継続的な運動、無酸素運動は酸素を使用せず短時間で行う強度の高い運動のことです。有酸素運動では脂肪酸、無酸素運動ではグルコースが主に利用されています。

ある運動が有酸素運動か無酸素運動かは、各個体によって異なります。運動強度を上げていくと、有酸素運動から無酸素運動に切り替わる地点があり、これを無酸素性作業閾値(AT: anaerobic threshold )と言います。ATとは嫌気性代謝閾値の略で、運動が激しくなってくると、筋肉のエネルギー消費に必要な酸素供給が追いつかなくなり、血液中の乳酸が急激に上昇し始める運動の強さです。ATの測定は、運動中にマスクを装着して呼気中の酸素と二酸化炭素炭素濃度から測定します。

有酸素運動は、脂肪と糖質をエネルギー源としますが、無酸素運動では酸素を利用しないため、解糖系という糖質のみをエネルギー源とします。持続可能時間は30-40秒です。

具体的な運動強度はMETS表を参考にします。例えば1METSは静かに座っているとき、3METSは歩いているとき、6METSはジョギング、10METS はラグビー、11METSは水泳クロール、そして15METSは階段の駆け上りです。これをもとに消費カロリー計算ができ「消費カロリー=METS ×時間×体重」となります。

厚労省ホームページ 運動強度表

つまり体重60kgの人が1時間座っていると60kcal、1時間ジョギングすると360kcal消費されます。通常成人男性の1日摂取カロリーは2000~2400kcalと言われていますので、全て消費するのは大変です。ATの値は人によって異なり、一般的には6METS(ジョギング)前後です。一方で、心筋梗塞後の人は3METS(歩行)前後、アスリートは9~10METSと言われています。

運動指導をする際には、心臓、肺疾患のある人には、ATを超える運動(無酸素運動)を続けると体に負担がかかりすぎ、不整脈が増えたり乳酸やリン酸などの疲労物質が増加するため、ATを超えないような運動(有酸素運動)を勧めます。

ATを上げるためには、心肺機能を強化し酸素摂取能力を高めると高い運動強度でも酸素不足が起きにくくなります。最も有効と言われているのが、有酸素運動と無酸素運動を組み合わせたインターバルトレーニングです。1分間のジョギングと10秒間のダッシュを繰り返す方法です。

診療中に「運動してますか?」と質問すると「毎日ウォーキングを1時間しています」と言う人がいます。有酸素運動であっても長時間行うと、体内に炎症物質が増える事が報告されており、体に負荷をかけない運動は心肺機能を高めることは出来ません。

「忙しくてジムにいけません」と言う人もいますが、そう言う人こそ短時間でできる無酸素運動をお勧めします。無酸素運動を短時間、定期的に行うことで、個体の最大酸素摂取量および乳酸性閾値が高まり、疲れにくくなります。

適度な有酸素運動(通勤時の歩行)と短時間(1分以内)の無酸素運動を毎日行うことで、時間をかけずに心肺機能(運動能力)を高める事ができ、疲れ知らずになりますよ。

以上です。

成人の場合、有酸素系の身体活動を週に150~300分行うと健康上の利益があると記されています。健康上の利益とは、総死亡率、循環器疾患の死亡率低下、がんの発症、糖尿病発症の予防、メンタルヘルスの改善、認知症、睡眠の質、肥満の改善される可能性です。有酸素運動は酸素を使用し時間をかけて行う継続的な運動、無酸素運動は酸素を使用せず短時間で行う強度の高い運動のことです。有酸素運動では脂肪酸、無酸素運動ではグルコースが主に利用されています。

ある運動が有酸素運動か無酸素運動かは、各個体によって異なります。運動強度を上げていくと、有酸素運動から無酸素運動に切り替わる地点があり、これを無酸素性作業閾値(AT: anaerobic threshold )と言います。ATとは嫌気性代謝閾値の略で、運動が激しくなってくると、筋肉のエネルギー消費に必要な酸素供給が追いつかなくなり、血液中の乳酸が急激に上昇し始める運動の強さです。ATの測定は、運動中にマスクを装着して呼気中の酸素と二酸化炭素炭素濃度から測定します。

有酸素運動は、脂肪と糖質をエネルギー源としますが、無酸素運動では酸素を利用しないため、解糖系という糖質のみをエネルギー源とします。持続可能時間は30-40秒です。

具体的な運動強度はMETS表を参考にします。例えば1METSは静かに座っているとき、3METSは歩いているとき、6METSはジョギング、10METS はラグビー、11METSは水泳クロール、そして15METSは階段の駆け上りです。これをもとに消費カロリー計算ができ「消費カロリー=METS ×時間×体重」となります。

厚労省ホームページ 運動強度表

つまり体重60kgの人が1時間座っていると60kcal、1時間ジョギングすると360kcal消費されます。通常成人男性の1日摂取カロリーは2000~2400kcalと言われていますので、全て消費するのは大変です。ATの値は人によって異なり、一般的には6METS(ジョギング)前後です。一方で、心筋梗塞後の人は3METS(歩行)前後、アスリートは9~10METSと言われています。

運動指導をする際には、心臓、肺疾患のある人には、ATを超える運動(無酸素運動)を続けると体に負担がかかりすぎ、不整脈が増えたり乳酸やリン酸などの疲労物質が増加するため、ATを超えないような運動(有酸素運動)を勧めます。

ATを上げるためには、心肺機能を強化し酸素摂取能力を高めると高い運動強度でも酸素不足が起きにくくなります。最も有効と言われているのが、有酸素運動と無酸素運動を組み合わせたインターバルトレーニングです。1分間のジョギングと10秒間のダッシュを繰り返す方法です。

診療中に「運動してますか?」と質問すると「毎日ウォーキングを1時間しています」と言う人がいます。有酸素運動であっても長時間行うと、体内に炎症物質が増える事が報告されており、体に負荷をかけない運動は心肺機能を高めることは出来ません。

「忙しくてジムにいけません」と言う人もいますが、そう言う人こそ短時間でできる無酸素運動をお勧めします。無酸素運動を短時間、定期的に行うことで、個体の最大酸素摂取量および乳酸性閾値が高まり、疲れにくくなります。

適度な有酸素運動(通勤時の歩行)と短時間(1分以内)の無酸素運動を毎日行うことで、時間をかけずに心肺機能(運動能力)を高める事ができ、疲れ知らずになりますよ。

以上です。

その52 マイクロストレスについて

今月号のハーバードビジネスレビュー(HBR)で「マイクロストレス」が特集されています。

マイクロストレスとは

日常経験する些細な事柄や楽しいとさえ感じていること(マイクロストレス: 自分がストレスと認識していないい刺激)でさえ、積もり積もると私たちの脳機能を阻害する原因になります。

明らかなストレス刺激に対しては、それを回避するための無意識な防衛機能(その場から離れる、深呼吸をする、泣く)が元々備わっています。ところが、その刺激がストレスフルでない程度の刺激では、そのような防衛機能が働かないため、解消されにくく蓄積しやすいと言われています。

ストレス耐性が高い人であっても、明らかなストレス刺激には対応できるかもしれませんが、マイクロストレスの蓄積は避けられません。一般にストレスを解消するには、睡眠、運動、散歩、瞑想、おしゃべり、美味しいもの、など皆さんも通常心がけていると思います。

マイクロストレス蓄積の症状

マイクロストレスが蓄積すると、疲れや辛さは感じないものの、脳内の作業記憶(コンピュータのRAMのように、一時的に情報を保持しておく領域。前頭葉にある)が縮小してしまいます。考えが先に進まない、単語を言い間違えるなどbrain fog と呼ばれる状態になります。

今回のテーマは「ストレス解消方法は既知のものとして、マイクロストレスの素を減らすこと」です。

マイクロストレスの分類 (Rob Cross 2023、一部改変)

1.業務上のマイクロストレス(capacity draining)

・自身の業務の流れを妨げられるような上司の指示、部下のミス、顧客のクレーム。

・深夜、休日の仕事に関するメール。

・時間や約束に少し遅れる。

→ 責任を共有する。自分で抱え込まない。遂行困難な依頼を断る。時間、約束を厳守する。

2.感情のマイクロストレス(emotion depleting)

・ネガティブな発言や極端に大きな声や小さな声。

・挨拶の欠如またはそっけない表情。

・話を聞くときの態度。

→ ネガティブな言葉を使わない。にこやかに挨拶する。相手に体を向け話に集中する。

3.個人的なマイクロストレス

・望まない身内や知人との関係。

・ダラダラ続けている趣味やそのコミュニティ。

・家にある不要なもの。

→人間関係を整理する。趣味を絞る。押入れのものを全部出してみる。

マイクロストレスから逃れることは困難ですが、各人がマイクロストレスを発しないように律する必要があるということです。

私自身も大いに思い当たることがあります。先日、家中の洋服(子供含む)を整理したら、ゴミ袋10袋分出ました。また、28年間大切に乗っていた車(ユーノスコスモ)を手放しました。寂しい反面、心が軽くなりました。

以上です。

マイクロストレスとは

日常経験する些細な事柄や楽しいとさえ感じていること(マイクロストレス: 自分がストレスと認識していないい刺激)でさえ、積もり積もると私たちの脳機能を阻害する原因になります。

明らかなストレス刺激に対しては、それを回避するための無意識な防衛機能(その場から離れる、深呼吸をする、泣く)が元々備わっています。ところが、その刺激がストレスフルでない程度の刺激では、そのような防衛機能が働かないため、解消されにくく蓄積しやすいと言われています。

ストレス耐性が高い人であっても、明らかなストレス刺激には対応できるかもしれませんが、マイクロストレスの蓄積は避けられません。一般にストレスを解消するには、睡眠、運動、散歩、瞑想、おしゃべり、美味しいもの、など皆さんも通常心がけていると思います。

マイクロストレス蓄積の症状

マイクロストレスが蓄積すると、疲れや辛さは感じないものの、脳内の作業記憶(コンピュータのRAMのように、一時的に情報を保持しておく領域。前頭葉にある)が縮小してしまいます。考えが先に進まない、単語を言い間違えるなどbrain fog と呼ばれる状態になります。

今回のテーマは「ストレス解消方法は既知のものとして、マイクロストレスの素を減らすこと」です。

マイクロストレスの分類 (Rob Cross 2023、一部改変)

1.業務上のマイクロストレス(capacity draining)

・自身の業務の流れを妨げられるような上司の指示、部下のミス、顧客のクレーム。

・深夜、休日の仕事に関するメール。

・時間や約束に少し遅れる。

→ 責任を共有する。自分で抱え込まない。遂行困難な依頼を断る。時間、約束を厳守する。

2.感情のマイクロストレス(emotion depleting)

・ネガティブな発言や極端に大きな声や小さな声。

・挨拶の欠如またはそっけない表情。

・話を聞くときの態度。

→ ネガティブな言葉を使わない。にこやかに挨拶する。相手に体を向け話に集中する。

3.個人的なマイクロストレス

・望まない身内や知人との関係。

・ダラダラ続けている趣味やそのコミュニティ。

・家にある不要なもの。

→人間関係を整理する。趣味を絞る。押入れのものを全部出してみる。

マイクロストレスから逃れることは困難ですが、各人がマイクロストレスを発しないように律する必要があるということです。

私自身も大いに思い当たることがあります。先日、家中の洋服(子供含む)を整理したら、ゴミ袋10袋分出ました。また、28年間大切に乗っていた車(ユーノスコスモ)を手放しました。寂しい反面、心が軽くなりました。

以上です。