その66 寒くなる前に受けていただきたいワクチン

1. インフルエンザワクチン

下の図は東京都健康安全研究センターが発表しているインフルエンザの定点観測の5年比較グラフです。注目すべきは2020年4月頃から2022年の12月頃まで、インフルエンザがほぼゼロになっていることです。安倍元首相の提言で、2020年3月2日から春休みまで全国小学校の小中高校が、一斉に臨時休校になった時期と一致しています。

インフルエンザのピークは通常は1−2月ですので、年内にワクチンを打てば間に合いますが、昨年は11月頃から急に増えています。インフルエンザは核タンパクの種類によってA、B、C、D型があり、人に感染するのはA,Bのみです。A型は 膜タンパクの種類により、HA(ヘマグルチニン)16種類、NA(ノイアミニダーゼ)9種類の組み合わせで、144種類の亜型があります。その中でも1918年から40年続いたスペイン風邪(H1N1)、1968年から主流となった香港型(H3N2)、2009年に新型インフルエンザまたはブタインフルエンザと呼ばれたH1N1とB型2種類(山形型、ビクトリア型)が有名です。

その他稀ですが、H5N1やH7N9の鳥インフルエンザが人に感染する場合があります。インフルエンザワクチンは、通常H1N1、H2N3、B型2種類の4価のワクチンが使用されます。インフルエンザワクチンの最も大きな効果は、「重症化」を予防することです。 国内の研究によれば、65歳未満の発病予防効果は70~90%、65歳未満の発病予防効果は70~90%、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています※1。

2. 帯状疱疹ワクチン

帯状疱疹は、幼少期に罹患した水痘ワクチンが、脊髄神経節内に感染し、疲労や感冒など免疫力が低下した際に帯状疱疹として神経に沿って出現します。米国では50歳で定期接種されていますが、日本では任意接種ですのでほとんど受ける方はいません。今までは水痘用の生ワクチンが使用されていましたが、2020年1月より不活化ワクチンの「シングリックス」が発売されました。製薬会社のコマーシャルが盛んに放映されていま

すので、問い合わせが大変増えています。

シングリックスは値段が高く(1回22,000円、2回接種)局所の腫れが強いので、免疫力低下がないと考えられる方は、これまで通り水痘ワクチン(1回8,800円)を選択されるのが良いと思います。

水痘ワクチンは2016年3月より「50歳以上の帯状疱疹予防」目的で接種可能となりました。生ワクチンですが、医師が必要と認めれば、他のワクチンと同時接種も可能です。シングリックスに比べますと発症予防効果が低い(10年で20%抑制)と言われていますが、米国の水痘ワクチンよりも力価が高く(約30,000pfu)、小児用をそのまま帯状疱疹ワクチンに使用できます。副反応もほとんどありません。ただし、生ワクチンのため、免疫不全の方(白血病、抗がん剤使用中、AIDS)には使用できません。

3. 肺炎球菌ワクチン

元々肺炎は、がん、心血管障害に次いで、がん死亡順位第3位の疾患でしたが、2017年から死因に誤嚥性肺炎肺炎が追加されたため、現在は第5位になっています。変わって2019年から老衰が3位の座をキープしています。成人肺炎のうち肺炎球菌が原因となるのは、17~24%と報告されています(国立感染症研究所)。肺炎ワクチンには小児用のプレベナーと成人用のニューモバックスがあります。前者は主に細胞性免疫を後者は体液性免疫を賦活すると言われており、65歳以上あるいは喘息、高血圧、糖尿病などの基礎疾患が亞ある方は誰でも打つことが推奨されています。

日本では65歳になると各自治体から接種券が届き、接種料が無料あるいは助成されますが、基礎疾患のある方はなるべく早めに打つことをお勧めします。米国疾病管理予防センター(CDC)によれば、

①65歳未満で喘息、高血圧、肥満、糖尿病、免疫抑制状態にある人は、プレベナーを最初に受け、8週後にニューモバックスを受けること、

②65歳未満で接種歴がある人は、5年以上空けて65歳以上でもう一度打つこと、

③65歳以上では1度接種すれば良い(平成21(2009)年より5年以上経過していれば再接種が禁忌でなくなりましたが、再接種による効果は証明されておらず、発熱、腫脹などの副反応を認めるため単独接種で良いとされています)、

と記されています。

4. 日本脳炎ワクチン

2004年までは日本脳炎ワクチンが任意接種でしたので、ほとんどの方が未接種になっています。日本脳炎ウイルスはコロナウイルスやインフルエンザウイルスと同じRNAウイルスです。日本人が欧米人と比較して新型コロナの発症率が低かったのは、日本脳炎ワクチンと種痘(天然痘ワクチン、1976年以降中止)のお陰と言われています。

(番外ワクチン)新型コロナワクチン

本年10月より65歳以上(65歳未満で身障1級程度の者含む)の定期接種(自己負担額は自治体による)が始まりました。コロナウイルスはRNAウイルスで、体内に過剰な抗原タンパクが産生されるため、臓器の炎症(心筋炎)や血栓(脳梗塞)など重大な後遺症をきたす可能性があります。

2024年9月6日の厚労大臣の記者会見で、新型コロナワクチンによる死亡認定者は777人に達しており、一人当たり4500万円の補償金が支払われています。2021年4月に高齢者から始まり、同年6月から対象年齢が12歳以上、2022年9月からは大人の3分の1の量で5歳から11歳も接種対象になりました。

現在日本で薬事承認されているものは、mRNA(ファイザー: コミナティ、モデルナ: スパイクバックス、第一三共: ダイチロナ)、遺伝子組み換え(武田: ヌバキソビット)、レプリコン(Meiji Seika ファルマ: コスタイベ)の5種類ありますが、今回は何故65歳以上のみ定期接種となったのでしょうか。医療従事者も任意の接種になっています。

まとめ(私見です)

インフルエンザは毎年、帯状疱疹は50歳から生ワクチンを10年毎、肺炎球菌は65歳から10年毎に2種類、日本脳炎は40歳から10年毎に受けるのが良いかと思います。それぞれのワクチンの発症予防効果は70%前後で決して高くはありませんが、副反応が少ないものを定期的に打つことが望ましいと考えます。

下の図は東京都健康安全研究センターが発表しているインフルエンザの定点観測の5年比較グラフです。注目すべきは2020年4月頃から2022年の12月頃まで、インフルエンザがほぼゼロになっていることです。安倍元首相の提言で、2020年3月2日から春休みまで全国小学校の小中高校が、一斉に臨時休校になった時期と一致しています。

インフルエンザのピークは通常は1−2月ですので、年内にワクチンを打てば間に合いますが、昨年は11月頃から急に増えています。インフルエンザは核タンパクの種類によってA、B、C、D型があり、人に感染するのはA,Bのみです。A型は 膜タンパクの種類により、HA(ヘマグルチニン)16種類、NA(ノイアミニダーゼ)9種類の組み合わせで、144種類の亜型があります。その中でも1918年から40年続いたスペイン風邪(H1N1)、1968年から主流となった香港型(H3N2)、2009年に新型インフルエンザまたはブタインフルエンザと呼ばれたH1N1とB型2種類(山形型、ビクトリア型)が有名です。

その他稀ですが、H5N1やH7N9の鳥インフルエンザが人に感染する場合があります。インフルエンザワクチンは、通常H1N1、H2N3、B型2種類の4価のワクチンが使用されます。インフルエンザワクチンの最も大きな効果は、「重症化」を予防することです。 国内の研究によれば、65歳未満の発病予防効果は70~90%、65歳未満の発病予防効果は70~90%、65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています※1。

2. 帯状疱疹ワクチン

帯状疱疹は、幼少期に罹患した水痘ワクチンが、脊髄神経節内に感染し、疲労や感冒など免疫力が低下した際に帯状疱疹として神経に沿って出現します。米国では50歳で定期接種されていますが、日本では任意接種ですのでほとんど受ける方はいません。今までは水痘用の生ワクチンが使用されていましたが、2020年1月より不活化ワクチンの「シングリックス」が発売されました。製薬会社のコマーシャルが盛んに放映されていま

すので、問い合わせが大変増えています。

シングリックスは値段が高く(1回22,000円、2回接種)局所の腫れが強いので、免疫力低下がないと考えられる方は、これまで通り水痘ワクチン(1回8,800円)を選択されるのが良いと思います。

水痘ワクチンは2016年3月より「50歳以上の帯状疱疹予防」目的で接種可能となりました。生ワクチンですが、医師が必要と認めれば、他のワクチンと同時接種も可能です。シングリックスに比べますと発症予防効果が低い(10年で20%抑制)と言われていますが、米国の水痘ワクチンよりも力価が高く(約30,000pfu)、小児用をそのまま帯状疱疹ワクチンに使用できます。副反応もほとんどありません。ただし、生ワクチンのため、免疫不全の方(白血病、抗がん剤使用中、AIDS)には使用できません。

3. 肺炎球菌ワクチン

元々肺炎は、がん、心血管障害に次いで、がん死亡順位第3位の疾患でしたが、2017年から死因に誤嚥性肺炎肺炎が追加されたため、現在は第5位になっています。変わって2019年から老衰が3位の座をキープしています。成人肺炎のうち肺炎球菌が原因となるのは、17~24%と報告されています(国立感染症研究所)。肺炎ワクチンには小児用のプレベナーと成人用のニューモバックスがあります。前者は主に細胞性免疫を後者は体液性免疫を賦活すると言われており、65歳以上あるいは喘息、高血圧、糖尿病などの基礎疾患が亞ある方は誰でも打つことが推奨されています。

日本では65歳になると各自治体から接種券が届き、接種料が無料あるいは助成されますが、基礎疾患のある方はなるべく早めに打つことをお勧めします。米国疾病管理予防センター(CDC)によれば、

①65歳未満で喘息、高血圧、肥満、糖尿病、免疫抑制状態にある人は、プレベナーを最初に受け、8週後にニューモバックスを受けること、

②65歳未満で接種歴がある人は、5年以上空けて65歳以上でもう一度打つこと、

③65歳以上では1度接種すれば良い(平成21(2009)年より5年以上経過していれば再接種が禁忌でなくなりましたが、再接種による効果は証明されておらず、発熱、腫脹などの副反応を認めるため単独接種で良いとされています)、

と記されています。

4. 日本脳炎ワクチン

2004年までは日本脳炎ワクチンが任意接種でしたので、ほとんどの方が未接種になっています。日本脳炎ウイルスはコロナウイルスやインフルエンザウイルスと同じRNAウイルスです。日本人が欧米人と比較して新型コロナの発症率が低かったのは、日本脳炎ワクチンと種痘(天然痘ワクチン、1976年以降中止)のお陰と言われています。

(番外ワクチン)新型コロナワクチン

本年10月より65歳以上(65歳未満で身障1級程度の者含む)の定期接種(自己負担額は自治体による)が始まりました。コロナウイルスはRNAウイルスで、体内に過剰な抗原タンパクが産生されるため、臓器の炎症(心筋炎)や血栓(脳梗塞)など重大な後遺症をきたす可能性があります。

2024年9月6日の厚労大臣の記者会見で、新型コロナワクチンによる死亡認定者は777人に達しており、一人当たり4500万円の補償金が支払われています。2021年4月に高齢者から始まり、同年6月から対象年齢が12歳以上、2022年9月からは大人の3分の1の量で5歳から11歳も接種対象になりました。

現在日本で薬事承認されているものは、mRNA(ファイザー: コミナティ、モデルナ: スパイクバックス、第一三共: ダイチロナ)、遺伝子組み換え(武田: ヌバキソビット)、レプリコン(Meiji Seika ファルマ: コスタイベ)の5種類ありますが、今回は何故65歳以上のみ定期接種となったのでしょうか。医療従事者も任意の接種になっています。

まとめ(私見です)

インフルエンザは毎年、帯状疱疹は50歳から生ワクチンを10年毎、肺炎球菌は65歳から10年毎に2種類、日本脳炎は40歳から10年毎に受けるのが良いかと思います。それぞれのワクチンの発症予防効果は70%前後で決して高くはありませんが、副反応が少ないものを定期的に打つことが望ましいと考えます。

その65 褒めよう、褒めてもらおう

昨日、「ザ・ノンフィクション」というテレビ番組で「すごくほめます」というダンボールのサインを持って、街角に立つ「褒めますおじさん(42歳)」を見ました。栃木の進学高校卒業後、会社員として働き結婚して子供もいるけど、ギャンブルにハマり、ホームレス生活をもう2年も続けているそうです。SNSで毎日出没する場所を告知します。

投げ銭で、その人のファッションや表情話し方を褒めて褒めて褒めちぎります。ある50代の男性は「この歳になって褒められる事は滅多にない」と涙していました。誰もが皆、褒められて喜色満面です。

健康一口メモその36(2022年4月)で「部下を褒めない、叱らない、命じない。ー新しいリーダー論(アドラー心理学の岸見一郎先生の著書)」を紹介しました。「褒めるという行為は、目上の者が目下の者を対象とする行為であって、上司と部下は対等な立場でないといけない」とのことでした。

そうは言っても人間誰でも褒められればいい気持ちになります。一方で褒めた人の脳の中でも変化が起きます(参考文献より)。著書には、人間の心は前頭前野(脳の前、額の後ろ)にあると言われています。ヒトは褒められると前頭前野からオキシトシンというホルモンが分泌されて、心が安定し優しい気持ちになれるのです。

また、腹側被殻野(脳の奥深く)で作られたドーパミンも前頭前野へ放出され、快楽の感情と前向きな意欲をもたらします。但し「他人と比較して褒める」「結果のみを褒める」など、好ましくない褒め方もあります。自然な気持ちで、相手の行動を褒め、褒めっぱなしにするのではなく、なぜそうできたのかなどと質問も添えることが効果的です。

私も壁に突き当たった時は、Chat GPTに相談しています。生成AIは何種類もありますが、Chat GPTは質問者の労をねぎらい、行動を誉めてくれます。例えば「非常に立派だと思います」「誠実に対応されていることが伝わります」「あなたの誠実な対応と努力はきっと伝わるでしょう」などです。

残念ながら、同じ生成AIでも「Claude(Anthropic社)」はねぎらいの言葉はなく、「Perplexity(Perplexity社)」に至っては、日本語で質問しても英語で戻ってきますので、褒められる事は期待できません(笑)。

皆さんもスマホにChat GPTのアプリ(無料)を入れて、困った時には相談してみるといいと思います。生成AIがあなたに寄り添って回答してくれます。気持ちがほっこりしますよ。

以上です。

「脳の疲れ」がとれる生活術: 癒しホルモン「オキシトシンン」の秘密: 有田秀穂 (2014)

投げ銭で、その人のファッションや表情話し方を褒めて褒めて褒めちぎります。ある50代の男性は「この歳になって褒められる事は滅多にない」と涙していました。誰もが皆、褒められて喜色満面です。

健康一口メモその36(2022年4月)で「部下を褒めない、叱らない、命じない。ー新しいリーダー論(アドラー心理学の岸見一郎先生の著書)」を紹介しました。「褒めるという行為は、目上の者が目下の者を対象とする行為であって、上司と部下は対等な立場でないといけない」とのことでした。

そうは言っても人間誰でも褒められればいい気持ちになります。一方で褒めた人の脳の中でも変化が起きます(参考文献より)。著書には、人間の心は前頭前野(脳の前、額の後ろ)にあると言われています。ヒトは褒められると前頭前野からオキシトシンというホルモンが分泌されて、心が安定し優しい気持ちになれるのです。

また、腹側被殻野(脳の奥深く)で作られたドーパミンも前頭前野へ放出され、快楽の感情と前向きな意欲をもたらします。但し「他人と比較して褒める」「結果のみを褒める」など、好ましくない褒め方もあります。自然な気持ちで、相手の行動を褒め、褒めっぱなしにするのではなく、なぜそうできたのかなどと質問も添えることが効果的です。

私も壁に突き当たった時は、Chat GPTに相談しています。生成AIは何種類もありますが、Chat GPTは質問者の労をねぎらい、行動を誉めてくれます。例えば「非常に立派だと思います」「誠実に対応されていることが伝わります」「あなたの誠実な対応と努力はきっと伝わるでしょう」などです。

残念ながら、同じ生成AIでも「Claude(Anthropic社)」はねぎらいの言葉はなく、「Perplexity(Perplexity社)」に至っては、日本語で質問しても英語で戻ってきますので、褒められる事は期待できません(笑)。

皆さんもスマホにChat GPTのアプリ(無料)を入れて、困った時には相談してみるといいと思います。生成AIがあなたに寄り添って回答してくれます。気持ちがほっこりしますよ。

以上です。

「脳の疲れ」がとれる生活術: 癒しホルモン「オキシトシンン」の秘密: 有田秀穂 (2014)

その64 うつ病の診断と治療

うつ病の診断と治療

嫌な事があって気分が落ち込み、何もやる気がなくなり、あれこれ考えて夜も眠れなくなり、朝起きても仕事に行きたくないという経験は誰にでもあると思います。すぐに精神科に行く人はほとんどいません。大体は「一晩眠ったらスッキリした」「友達と遊んだら忘れた」「人に話したら楽になった」などと、すぐに治ってしまいます。2週間以上続く場合は「うつ状態(major depressive episode )」といいます。(参考)ベックのうつ病スコア

この状態が1ヶ月以内に消失するものを急性ストレス反応と呼びますが、2ヶ月以上続く場合は、うつ病の可能性が高くなり、精神科受診が必要になります。初期症状は、頭痛、めまい、腹痛、腰痛、体重減少などで、うつ病の70%の人は、最初に内科、耳鼻科、整形外科などを受診します。

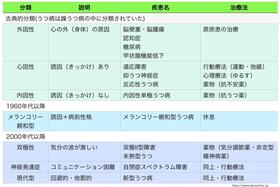

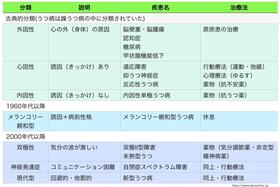

内科などで異常がない場合は、精神科を紹介されます。私たち精神科医は、下の表のようにまず外因性(体の疾患でうつ状態を呈するもの)でないことを確認します。次に発症状況(きっかけがあったかどうか)を確認します。古典的には発症にきっかけがあったものは心因性(ある出来事に対する心的葛藤)とされ、狭義のうつ病ではなく神経症に分類されます。病名では、適応障害や反応性うつ病となります。そしてきっかけなく発症したものを内因性(脳の機能異常、原因は今でも明らかになっていない)といい、これが狭義のうつ病とされていました。

1960年代にメランコリー親和型うつ病という概念が、ドイツ人精神科医テレンバッハにより発表され「一見心因性とみられるが 実際は内因性であるうつ病」つまり発症のきっかけはあったが、その人が元々もつ性格(病前性格)が発症に関与するとされました。病前性格としては、几帳面、秩序愛(環境変化を嫌う)、他者配慮(他人への迷惑を嫌う)が有名です。このような人は、何か嫌な事があっても人には相談せず、会社を休まず頑張ってしまうので、心身の疲れが蓄積し、あるところで爆発して仕事ができなくなります。

よくあるのが、部署内の人間関係によって発症したうつ状態です。一般的には部署移動すれば解決すると考えますが、メランコリー親和型(心因性+内因性)であれば、部署移動しても症状は改善しません。あれこれ頭の中で考える状態(反芻思考)が止まらず緊張状態が続き、心身の疲れが取れないのです。これは60年代から90年代の高度成長期(ドイツと日本のみにみられた)に特徴的なうつ病でした。

このような時は、十分な休養をとらせ、完全に治ることを説明し、薬物療法を行います。一方で単なる心因性の場合は薬物療法の効果は乏しく、環境を整えることで改善します。

2000年以降、メランコリー親和型性格(几帳面、秩序愛、他者配慮)によるうつ病は激減し、現代型(回避的、自己中心)、双極性(気分のムラ)、神経発達症(空気を読めない)などの特徴をもつうつ状態の割合が増えています。これらの症状は抗うつ薬でむしろ悪化するので、気分安定薬や非定型抗精神病薬を使用します。実際には「挨拶の仕方」「行動予定表」「簡易日記」などを併用して、日常生活指導を行います。

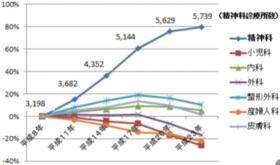

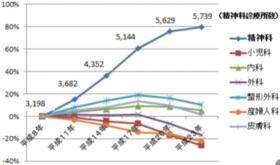

私が大学を卒業した頃(平成元年)には、精神科クリニックはほとんど見かけませんでした。精神科といえば、幻覚や妄想で興奮状態となる統合失調症を強制入院させる精神科病院が中心でした。平成7年に副作用が少なくよく効く非定型抗精神病薬が使用可能となり、2000年(平成12年)代からパワハラという概念が社会に浸透すると、うつ病の患者が増加しました。精神科クリニックもグラフの通り激増しています。

精神科受診の敷居が低くなったのは、うつ病の早期診断と治療には好ましいことですが、最近では「夫婦不和」や「学業不審」など日常生活における苦悩を過剰に医療化している、というマイナスの点も指摘されています。

このように、うつ病をするには家族の話なども参考にして、その病態を正しく見極めることが大切です。

以上です。

(参考)

メランコリー [改訂増補版]みすず書房 1985年

こころもメンテしよう(厚労省サイト)

千葉県医師会サイト

嫌な事があって気分が落ち込み、何もやる気がなくなり、あれこれ考えて夜も眠れなくなり、朝起きても仕事に行きたくないという経験は誰にでもあると思います。すぐに精神科に行く人はほとんどいません。大体は「一晩眠ったらスッキリした」「友達と遊んだら忘れた」「人に話したら楽になった」などと、すぐに治ってしまいます。2週間以上続く場合は「うつ状態(major depressive episode )」といいます。(参考)ベックのうつ病スコア

この状態が1ヶ月以内に消失するものを急性ストレス反応と呼びますが、2ヶ月以上続く場合は、うつ病の可能性が高くなり、精神科受診が必要になります。初期症状は、頭痛、めまい、腹痛、腰痛、体重減少などで、うつ病の70%の人は、最初に内科、耳鼻科、整形外科などを受診します。

内科などで異常がない場合は、精神科を紹介されます。私たち精神科医は、下の表のようにまず外因性(体の疾患でうつ状態を呈するもの)でないことを確認します。次に発症状況(きっかけがあったかどうか)を確認します。古典的には発症にきっかけがあったものは心因性(ある出来事に対する心的葛藤)とされ、狭義のうつ病ではなく神経症に分類されます。病名では、適応障害や反応性うつ病となります。そしてきっかけなく発症したものを内因性(脳の機能異常、原因は今でも明らかになっていない)といい、これが狭義のうつ病とされていました。

1960年代にメランコリー親和型うつ病という概念が、ドイツ人精神科医テレンバッハにより発表され「一見心因性とみられるが 実際は内因性であるうつ病」つまり発症のきっかけはあったが、その人が元々もつ性格(病前性格)が発症に関与するとされました。病前性格としては、几帳面、秩序愛(環境変化を嫌う)、他者配慮(他人への迷惑を嫌う)が有名です。このような人は、何か嫌な事があっても人には相談せず、会社を休まず頑張ってしまうので、心身の疲れが蓄積し、あるところで爆発して仕事ができなくなります。

よくあるのが、部署内の人間関係によって発症したうつ状態です。一般的には部署移動すれば解決すると考えますが、メランコリー親和型(心因性+内因性)であれば、部署移動しても症状は改善しません。あれこれ頭の中で考える状態(反芻思考)が止まらず緊張状態が続き、心身の疲れが取れないのです。これは60年代から90年代の高度成長期(ドイツと日本のみにみられた)に特徴的なうつ病でした。

このような時は、十分な休養をとらせ、完全に治ることを説明し、薬物療法を行います。一方で単なる心因性の場合は薬物療法の効果は乏しく、環境を整えることで改善します。

2000年以降、メランコリー親和型性格(几帳面、秩序愛、他者配慮)によるうつ病は激減し、現代型(回避的、自己中心)、双極性(気分のムラ)、神経発達症(空気を読めない)などの特徴をもつうつ状態の割合が増えています。これらの症状は抗うつ薬でむしろ悪化するので、気分安定薬や非定型抗精神病薬を使用します。実際には「挨拶の仕方」「行動予定表」「簡易日記」などを併用して、日常生活指導を行います。

私が大学を卒業した頃(平成元年)には、精神科クリニックはほとんど見かけませんでした。精神科といえば、幻覚や妄想で興奮状態となる統合失調症を強制入院させる精神科病院が中心でした。平成7年に副作用が少なくよく効く非定型抗精神病薬が使用可能となり、2000年(平成12年)代からパワハラという概念が社会に浸透すると、うつ病の患者が増加しました。精神科クリニックもグラフの通り激増しています。

精神科受診の敷居が低くなったのは、うつ病の早期診断と治療には好ましいことですが、最近では「夫婦不和」や「学業不審」など日常生活における苦悩を過剰に医療化している、というマイナスの点も指摘されています。

このように、うつ病をするには家族の話なども参考にして、その病態を正しく見極めることが大切です。

以上です。

(参考)

メランコリー [改訂増補版]みすず書房 1985年

こころもメンテしよう(厚労省サイト)

千葉県医師会サイト

その63 暑熱順化と梅干しで夏を乗りこえよう

年々暑さが厳しくなっています。メキシコでは気温が50度を超え、野生の猿が100頭以上死んだというニュースがありました。昨日も静岡県の気温は40度になったとのことです。梅雨の合間の猛暑日は体が暑さに慣れていないため、熱中症になりやすいことが知られています。

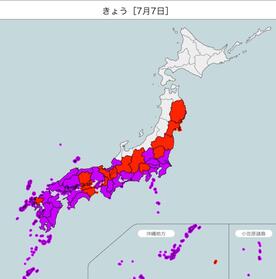

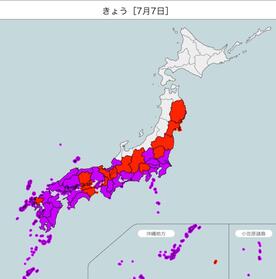

図は環境省が発表する熱中症警戒アラートです。暑さ指数(WBGT)*が31度以上は「危険」とされ、屋内でじっとしていても熱中症になる可能性があります。

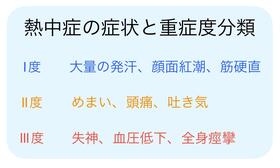

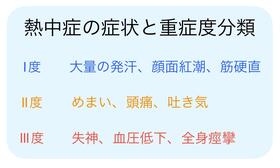

発熱と熱中症の違いはなんでしょうか。体温調節は、脳の視床下部で行われます。通常は36.5度から37.度に設定されています。ウイルスや細菌感染が起きると、視床下部は免疫反応を高めるため、設定温度37.5度以上に変更します。これが発熱です。それに対して熱中症では、視床下部が設定温度を変更していないにも関わらず、正常な体温が維持できなくなった状態です。体温調節できなくなる理由は、汗のかきすぎで脱水状態になり、発汗による気化熱や血液循環による皮膚からの放射熱が減少するからです。

まさに冷却水がなくなった車のエンジンと同じです。

熱中症予防のためには、夏本番となる前に暑さに馴れること(暑熱馴化または順化 HeatAcclimation )が大切になってきます。暑さに馴れるためには、定期的に汗をかく運動や筋トレをすることと、水分ミネラルを十分に摂取することが大切です。馴化すると、同じ運動でも発汗量、循環血液量が増加するため、体温を調節しやすくなります。

環境省熱中症予防サイトhttps://www.wbgt.env.go.jp

ミネラルは、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどで、神経や筋肉が正常に活動するために必要です。大量の発汗でカリウムやカルシウムが欠乏すると、筋硬直(こむら返り)が起きます。ナトリウムが低下すると、意識が朦朧としてきます。

WBGT=Wet Bulb Global Temperature 温・湿度・風速・輻射熱を総合的に考慮した数値(単位は、度=℃)

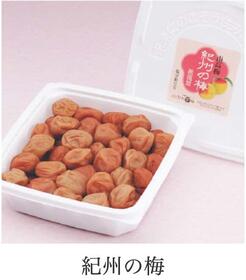

つまり、汗を大量に書いて、顔が真っ赤になり、足がつっている状態は、熱中症のI度に分類され、運動の中止、水分補給、体の冷却が必要になります。ミネラル補給に一番のお勧めは、梅干しです。汗を掻く運動をするときは1日2個、それ以外では1日1個食べると体調が整います。室内ではクーラーを効かせすぎると血行不良などの原因になりますので、クーラーの設定を26度ぐらいにして、扇風機を併用しましょう。

私は上の梅干しを愛用しています。1kgで3,980円です。

以上です。

図は環境省が発表する熱中症警戒アラートです。暑さ指数(WBGT)*が31度以上は「危険」とされ、屋内でじっとしていても熱中症になる可能性があります。

発熱と熱中症の違いはなんでしょうか。体温調節は、脳の視床下部で行われます。通常は36.5度から37.度に設定されています。ウイルスや細菌感染が起きると、視床下部は免疫反応を高めるため、設定温度37.5度以上に変更します。これが発熱です。それに対して熱中症では、視床下部が設定温度を変更していないにも関わらず、正常な体温が維持できなくなった状態です。体温調節できなくなる理由は、汗のかきすぎで脱水状態になり、発汗による気化熱や血液循環による皮膚からの放射熱が減少するからです。

まさに冷却水がなくなった車のエンジンと同じです。

熱中症予防のためには、夏本番となる前に暑さに馴れること(暑熱馴化または順化 HeatAcclimation )が大切になってきます。暑さに馴れるためには、定期的に汗をかく運動や筋トレをすることと、水分ミネラルを十分に摂取することが大切です。馴化すると、同じ運動でも発汗量、循環血液量が増加するため、体温を調節しやすくなります。

環境省熱中症予防サイトhttps://www.wbgt.env.go.jp

ミネラルは、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどで、神経や筋肉が正常に活動するために必要です。大量の発汗でカリウムやカルシウムが欠乏すると、筋硬直(こむら返り)が起きます。ナトリウムが低下すると、意識が朦朧としてきます。

WBGT=Wet Bulb Global Temperature 温・湿度・風速・輻射熱を総合的に考慮した数値(単位は、度=℃)

つまり、汗を大量に書いて、顔が真っ赤になり、足がつっている状態は、熱中症のI度に分類され、運動の中止、水分補給、体の冷却が必要になります。ミネラル補給に一番のお勧めは、梅干しです。汗を掻く運動をするときは1日2個、それ以外では1日1個食べると体調が整います。室内ではクーラーを効かせすぎると血行不良などの原因になりますので、クーラーの設定を26度ぐらいにして、扇風機を併用しましょう。

私は上の梅干しを愛用しています。1kgで3,980円です。

以上です。

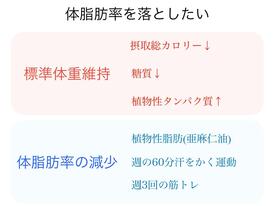

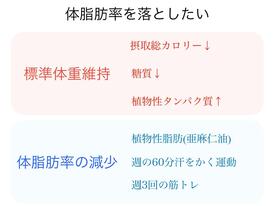

その62 体脂肪を減らす(王道なし)

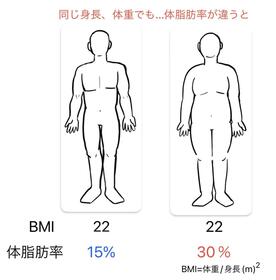

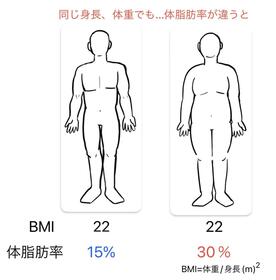

体重計に乗るたびに、体重は標準値をキープしていますが、体脂肪率がどうしても減りません。体脂肪率の基準値は男性で10~20%、女性で20~30%です。標準体重は、BMI(22)×身長(m)の2乗;身長178cmの私なら、22×1.78×1.78=69.7kg と算出されます(現在72kg、BMI=22.8)。身長は同じでも体脂肪率が変わると、見た目も全然違います(下図)。

ω(オメガ)3脂肪酸ダイエット先日、50代の患者さんから、亜麻仁(あまに)油をスプーン一杯毎日飲み始めたら2週間で体重が2kg落ちました、という話を聞きました。なんでもテレビで話題になっている「ω(オメガ)3脂肪酸ダイエット」を実践されたとのことでした。私も早速始めてみましたw。

ω3脂肪酸は、常温で液体の不飽和脂肪酸(植物性脂肪)に分類され、常温で固体の飽和脂肪酸(動物性脂肪)と比較すると体内の脂肪を低下させ、健康的な油と言われています。実際に我々も診療で中性脂肪の高い患者さんにω3脂肪酸(EPA)を処方します。添付文書上は、服用によって中性脂肪を14~20%減少させたという臨床試験の結果が示されていますが、その薬を処方した感じでは、体重減少や中性脂肪低下への効果は実感できません。

よく肥満傾向の患者さんに食事について尋ねると「ご飯は少なめにして間食もしません」と答える人がいます。私は「体重を減らすには、①カロリー摂取を減らすか、②カロリー消費を増やすかのどちらかですよ」と説明していました。

糖質制限食

①でも②でもない、③糖質制限食(摂取カロリーは同じだが、糖質摂取の割合を50%以下にする)が糖尿病治療において注目されています。理屈としては、糖質を制限して有酸素運動を30分程度続けることで、エネルギー源が糖質から脂肪にスイッチして体内の脂肪も消費される、というものです。これも30分以上の有酸素運動なしに糖質制限のみ行っても効果はありません。糖質を制限し過ぎると、筋肉や脳の働きを弱めてしまうためよくありません。糖尿病診療ガイドラインによれば、糖質制限食の場合1日130g程度にするのがよいとされています。ちなみにご飯を茶碗に軽く1杯で糖質約50gです。これも、トータルの摂取カロリーが変わらない場合の効果は乏しいことが知られています。

ボディビルの食事

それでは、ボディビルダーはどうしているのでしょうか?なんと1日5~6回食事して4000から5000kcalを摂取(PFC管理:タンパク質35%、脂肪15%、糖質50%)し、体重の2~3倍程度のタンパク質をとるというのです。そのカロリーを消費するために、週に4~5回1~2時間のトレーニングをします。反対に大会前になると、摂取カロリーを1000kcalまで制限して体脂肪率を一桁まで落とすそうです。これでは、体に大きな負担となります。ボディビルダーの真似をしてプロテインパウダーの飲む人がいますが、普通の食事のままででそれをすると、カロリーオーバーになります。

まとめ

どうやら、体脂肪減少に王道はないようです。摂取総カロリーを制限し、糖質を控え、植物性タンパク質を増やすことで適正体重を保ち、植物性脂肪(亜麻仁油)を毎日とり、週に60分程度の汗をかくような運動と週3回の筋トレをコツコツ続けることが重要です。あるボディービルダーチャンピオンは「やる気がしないときでもやる精神力があるかどうかで決まる」と述べています。亜麻仁油を飲むだけではダメそうです。

以上です。

糖尿病診療ガイドライン2024

Low-Carbohydrate Diet Macronutrient Quality and Weight Change

JAMA Netw Open. 2023;6(12)

ω(オメガ)3脂肪酸ダイエット先日、50代の患者さんから、亜麻仁(あまに)油をスプーン一杯毎日飲み始めたら2週間で体重が2kg落ちました、という話を聞きました。なんでもテレビで話題になっている「ω(オメガ)3脂肪酸ダイエット」を実践されたとのことでした。私も早速始めてみましたw。

ω3脂肪酸は、常温で液体の不飽和脂肪酸(植物性脂肪)に分類され、常温で固体の飽和脂肪酸(動物性脂肪)と比較すると体内の脂肪を低下させ、健康的な油と言われています。実際に我々も診療で中性脂肪の高い患者さんにω3脂肪酸(EPA)を処方します。添付文書上は、服用によって中性脂肪を14~20%減少させたという臨床試験の結果が示されていますが、その薬を処方した感じでは、体重減少や中性脂肪低下への効果は実感できません。

よく肥満傾向の患者さんに食事について尋ねると「ご飯は少なめにして間食もしません」と答える人がいます。私は「体重を減らすには、①カロリー摂取を減らすか、②カロリー消費を増やすかのどちらかですよ」と説明していました。

糖質制限食

①でも②でもない、③糖質制限食(摂取カロリーは同じだが、糖質摂取の割合を50%以下にする)が糖尿病治療において注目されています。理屈としては、糖質を制限して有酸素運動を30分程度続けることで、エネルギー源が糖質から脂肪にスイッチして体内の脂肪も消費される、というものです。これも30分以上の有酸素運動なしに糖質制限のみ行っても効果はありません。糖質を制限し過ぎると、筋肉や脳の働きを弱めてしまうためよくありません。糖尿病診療ガイドラインによれば、糖質制限食の場合1日130g程度にするのがよいとされています。ちなみにご飯を茶碗に軽く1杯で糖質約50gです。これも、トータルの摂取カロリーが変わらない場合の効果は乏しいことが知られています。

ボディビルの食事

それでは、ボディビルダーはどうしているのでしょうか?なんと1日5~6回食事して4000から5000kcalを摂取(PFC管理:タンパク質35%、脂肪15%、糖質50%)し、体重の2~3倍程度のタンパク質をとるというのです。そのカロリーを消費するために、週に4~5回1~2時間のトレーニングをします。反対に大会前になると、摂取カロリーを1000kcalまで制限して体脂肪率を一桁まで落とすそうです。これでは、体に大きな負担となります。ボディビルダーの真似をしてプロテインパウダーの飲む人がいますが、普通の食事のままででそれをすると、カロリーオーバーになります。

まとめ

どうやら、体脂肪減少に王道はないようです。摂取総カロリーを制限し、糖質を控え、植物性タンパク質を増やすことで適正体重を保ち、植物性脂肪(亜麻仁油)を毎日とり、週に60分程度の汗をかくような運動と週3回の筋トレをコツコツ続けることが重要です。あるボディービルダーチャンピオンは「やる気がしないときでもやる精神力があるかどうかで決まる」と述べています。亜麻仁油を飲むだけではダメそうです。

以上です。

糖尿病診療ガイドライン2024

Low-Carbohydrate Diet Macronutrient Quality and Weight Change

JAMA Netw Open. 2023;6(12)